araldica

Anticamente definita ‘arte del blasone’, l’a. è la scienza che analizza e interpreta gli stemmi, ne studia le fonti, l’origine e la storia e ne stabilisce le regole; definisce le varie tipologie di scudo, le partizioni che ne suddividono il campo, le figure che lo caricano, gli smalti e gli ornamenti esteriori. Attraverso l’interpretazione simbolica delle figure e dei colori che compongono lo stemma, fornisce all’araldista gli strumenti per ricostruire la storia del suo possessore: i suoi domini, le sue conquiste, le sue alleanze matrimoniali, le dignità acquisite. È considerata scienza ausiliaria della storia per il supporto che fornisce alla storia generale e a quella locale, all’archeologia e alla storia dell’arte e a scienze affini come la sigillografia, la numismatica, la genealogia, ma anche alla codicologia, alla bibliografia, alla storia delle biblioteche, poiché l’identificazione di uno stemma può stabilire la datazione o la provenienza geografica di un reperto o di un codice, la proprietà di un immobile, la committenza di un’opera d’arte.

Origine e fonti

L’origine della scienza a. coincide con l’uso dei tornei cavallereschi (sec. 11°-17°) e con la figura dell’araldo che li presiedeva. Durante le sfilate e i cortei che precedevano la sfida, l’araldo d’armi aveva la funzione di identificare il cavaliere di turno, reso irriconoscibile dall’armatura e dalla visiera calata sul viso, esclusivamente dall’insegna dipinta sullo scudo e ricamata sulla sopravveste e sulla gualdrappa del suo cavallo, e di annunciarne al pubblico il nome, il titolo e la dignità. La diffusione degli stemmi, dapprima riservati alle grandi dinastie e ai grandi feudatari e successivamente estesi, con l’uso dei tornei, a tutta la nobiltà feudale (➔ stemma), costrinse gli araldi a codificare le usanze in regole precise; gli stemmi furono sottoposti a norme che stabilivano la composizione dello scudo, le sue partizioni, le pezze araldiche, le figure e la loro disposizione sul campo, gli smalti e gli ornamenti esteriori. Venne costruito un vocabolario provvisto di termini e attributi decisamente singolari accompagnati da una struttura sintattica altrettanto originale, un codice linguistico universalmente accettato per descrivere ( blasonare) lo stemma. Nacque così la scienza araldica.

Sull’origine dell’a. esistono fonti manoscritte e a stampa che illustrano dettagli araldici (la Bibbia di Citeaux, 1110 circa, raffigura scudi neri o decorati da figure geometriche), tra cui trattati medievali e moderni, diplomi di concessione o variazione di stemmi di sovrani, principi, Comuni; fonti figurate come monete, medaglie, lapidi funerarie, arredi, suppellettili e soprattutto sigilli (in particolare gli ‘equestri’ che rappresentano i cavalieri con lo scudo al centro del campo); armoriali o stemmari compilati dal 15° sec. in poi in cui sono raffigurati e descritti stemmi pubblici o privati (fra i più antichi: il Codice padovano Capodilista del 1436 e il Codice Trivulziano di Milano datato 1460 circa, le Tavolette di Biccherna, dipinte da Sano di Pietro tra il 1472 e il 1481 che si trovano nell’Archivio di Stato di Siena e i numerosi Libri d’oro). Il primo trattato di a. fu il Tractatus de insigniis et armis, scritto dal giurista Bartolo da Sassoferrato (1313-1357), pubblicato più volte dalla fine del 1400 in poi; seguirono i trattati di Silvestro Pietrasanta, Tesserae gentilitiae (Roma, 1637) e di Marco Antonio Ginanni, L’arte del blasone (Venezia, 1756), per citare solo i più noti.

Storia e arte

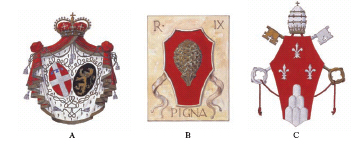

A. gentilizia, civica, ecclesiastica. - I primi simboli di un’a. gentilizia comparvero come segno di riconoscimento sui vessilli e sulle bandiere degli eserciti dei grandi feudatari. Veri e propri stemmi gentilizi (simboli racchiusi in uno scudo) cominciarono a tramandarsi di padre in figlio quando si stabilì l’ereditarietà dei feudi (stemmi familiari), diffondendosi poi presso i non combattenti, cioè quella nobiltà cittadina che godeva di posizioni di prestigio nel governo della città (fig. A).

L’a. civica nasce nei sec. 12°-14° e usa simboli e colori per rappresentare le varie fasi storiche dei Comuni, dall’origine alle successive modificazioni costituzionali, diventando un manifesto della storia cittadina. Nel Medioevo i Comuni usavano stemmi come contrassegno identificante, quando acquisivano autonomia, personalità giuridica e un assetto politico- amministrativo; molti stemmi furono assunti direttamente, altri furono conferiti da sovrani, duchi o da grandi città (Firenze conferì a Fiorenzuola, nel 1332, uno stemma composto da un giglio e da una croce dimezzati, simboli del capoluogo e del popolo ). Ogni quartiere o sestiere della città (detti anche porte o rioni) possedeva una bandiera e un gonfalone su cui erano rappresentate alcune figure, che ritroviamo inserite in uno scudo, scolpite o dipinte sulle porte fortificate e sui palazzi civici; rappresentavano per lo più monumenti romani (l’Arco di Augusto a Fano), personaggi o animali mitologici (il dio Nettuno a Nettuno, il grifo a Perugia e il drago a Trani), ma anche torri e mura della città. Numerosi gli stemmi ‘parlanti’ (fig. B) in cui le figure indicavano il nome della località (un’aquila per Aquileia, un cerro per Cerreto, il fiore di giglio per Firenze, la rovere per Rovereto e castelli o torri per quei Comuni in cui la parte iniziale del nome cominciava con castello o rocca). Su questi stemmi furono aggiunti in seguito alcuni simboli definiti ‘di alleanza’ e ‘di soggezione’, che manifestavano l’appartenenza a una determinata fazione politica, come l’aquila dei ghibellini e i gigli o l’aquila rivoltata che calpesta il drago dei guelfi (donata da papa Clemente IV nel 1262 a simboleggiare la forza della Chiesa e la speranza di distruggere i ghibellini); oppure simboli che indicavano dipendenza, come le chiavi della Chiesa dello Stato Pontificio, il biscione del ducato visconteo, il leone di s. Marco dei Comuni veneti, la croce dei Savoia e così via. Un appropriato uso dei colori sugli stemmi delle città comunali contribuiva a manifestare l’appartenenza a fazioni politiche e il cambiamento si palesava attraverso la loro inversione; nelle città toscane e lombarde, per es., sugli stemmi delle porte e delle contrade veniva usato il bianco per rappresentare il popolo, il rosso per i nobili; la croce d’argento in campo rosso indicava le città di parte ghibellina e quella rossa su campo d’argento le città di parte guelfa.

Circa l’a. ecclesiastica, gli enti della Chiesa, diocesi, chiese, cattedrali, capitoli, monasteri, ordini religiosi e militari-religiosi, confraternite, ospedali, possedevano già in periodo pre-araldico i loro simboli religiosi: figure sacre (la Madonna, la Trinità, lo Spirito Santo, gli angeli, i santi, le croci, usate in particolare da tutti gli ordini militari-religiosi); strumenti della crocifissione (chiodi, martello, corona di spine ecc.); figure animali (l’Agnus Dei, il pellicano detto la pietà, gli uccelli che si abbeverano alla fonte della vita, i simboli degli Evangelisti, come il leone di s. Marco e il bue di s. Luca); i simboli dei Santi (la chiave di s. Pietro, il cane di s. Domenico, la spada dell’Arcangelo Michele, la conchiglia di s. Giacomo). Tra il 12° e il 13° sec., con il sorgere dell’a., questi simboli vennero araldizzati, furono inseriti, cioè, in uno scudo, acquisirono forme e colori araldici, e, a volte, furono associati ad altri simboli (per es., un istituto sacro quando veniva aggregato a un ordine religioso univa al proprio simbolo d’origine il simbolo di quest’ultimo). Gli ecclesiastici usavano lo stemma di famiglia, se lo possedevano, altrimenti lo assumevano ex novo prediligendo figure a carattere religioso, come simboli di santi o suppellettili sacre (calici, pastorali, chiodi della passione e la corona di spine); spesso, accostavano al proprio stemma quello dell’Ordine di appartenenza o il simbolo della Chiesa. Molti ecclesiastici e laici benemeriti, per concessione della Santa Sede, raffiguravano nel capo dello stemma, come titolo d’onore, il simbolo della Chiesa (le chiavi pontificie decussate, una d’oro e l’altra d’argento, in campo rosso) oppure il gonfalone della Chiesa (il padiglione con le chiavi pontificie posto nel capo o sul palo della Chiesa al centro dello stemma) o ancora lo stemma del pontefice. Anche le famiglie imparentate con i papi (per es. i Boncompagni, i Pamphili, i Bonelli) aggiunsero al proprio stemma il capo del gonfalone usando gli antichi colori della bandiera pontificia cioè l’oro e la porpora; i Savelli (che ebbero due pontefici: Onorio III, 1216-26, e Onorio IV, 1285-87) divisero il loro stemma in due parti, raffigurando nella parte superiore l’arma del casato e in quella inferiore un bandato di rosso e d’oro. Fin dal 12° sec. tiare e cappelli timbrarono gli stemmi di papi ed ecclesiastici indicandone la dignità (fig. C).

A. e arti. - Nel corso dei secoli si è stabilito uno stretto legame tra l’a. e l’arte tipografica, la pittura, la scultura, l’architettura, che ha raggiunto la sua massima espressione durante il Rinascimento e il Barocco. Miniatori e tipografi, pittori, scultori e architetti raffiguravano stemmi o simboli araldici su codici, libri a stampa, quadri, arazzi, li scolpivano su fontane, su facciate di palazzi nobiliari, su chiese, conventi, monasteri, li dipingevano su pareti e soffitti, su arredi, ceramiche e porcellane o li incidevano su argenti. Gli stemmi così collocati oltre a svolgere una funzione ornamentale diventavano anche un marchio di proprietà e un segno di omaggio e devozione dell’artista verso il committente.

Nei codici antichi e nelle opere a stampa (in particolare dei sec. 15°-18°) venivano miniati, stampati o impressi in oro sulla legatura gli stemmi del possessore, del dedicatario o dell’autore, che ritroviamo anche nelle marche tipografiche e negli ex libris.

Stemmi o simboli araldici (monti, stelle, leoni ecc.) furono scolpiti, a sancire la proprietà di un immobile, sulla chiave di volta dei portali, su capitelli, timpani, architravi, medaglioni, mensole e frontoni di finestre oppure furono raffigurati in bronzo sui battenti dei portoni, sulle cancellate delle ville, sulle lanterne all’esterno dei palazzi, sui portastendardi e persino sugli sfiatatoi (a Roma: cometa dello stemma Torlonia sulla cancellata di Villa Torlonia, a Porta Pia; stelle a otto raggi dell’arma di famiglia sullo sfiatatoio di palazzo Altieri). Altrettanto numerosi gli stemmi papali scolpiti sulle fontane romane, come atto di omaggio e devozione verso il committente dell’opera o il promotore del suo restauro (sempre a Roma: stemma di Clemente XII Corsini sulla fontana di Trevi; di Innocenzo X Pamphili su quella dei Fiumi a piazza Navona; di Urbano VIII Barberini sulla Barcaccia).

L’uso dell’a. in architettura si evidenzia con la progettazione di interi edifici a forma di stemma come la facciata della chiesa di Santa Maria delle Grazie (1602), a Gravina di Puglia, che raffigura un castello a tre torri con, in capo, l’aquila imperiale e la mitra episcopale, simboli araldici del vescovo Vincenzo Giustiniani, oppure la pianta di Sant’Ivo alla Sapienza, ideata dal Borromini, che ricorda l’ape barberiniana del pontefice Urbano VIII.

Anche la toponomastica fu influenzata dall’a.: a Roma lo stemma dei Medici (che raffigura sei palle) è ricordato dal vicolo delle Palle, tra via Giulia e l’antica via papale, oggi Corso Vittorio Emanuele, dove si trovava la residenza del cardinale Giulio de’ Medici; piazza delle Cinque Lune ricorda lo stemma dei Piccolomini (una croce caricata da cinque crescenti o mezzelune), che in questa strada possedevano il palazzo, e via delle Tre Pile, che conduce al Campidoglio, lo stemma di papa Innocenzo XII Pignatelli (tre pignatte in capo d’oro) che nel 1692 aveva commissionato i lavori per migliorare la viabilità della strada.

L’a. fu utilizzata persino nelle cucine dei palazzi nobiliari; nel Seicento, in occasioni di nozze, battesimi, ricevimenti di personalità illustri, era costume stupire e omaggiare i commensali con imponenti e scenografiche mense in cui cibi raffinatissimi erano confezionati con la forma dei loro stemmi o dei simboli araldici.

Lo stile araldico. - Lo stile araldico, cioè il modo di raffigurare scudi, figure e ornamenti esteriori è legato all’evolversi del gusto artistico dei diversi popoli attraverso i secoli. Si passa dallo stile sobrio e stilizzato, fedele agli stemmi cavallereschi dell’a. gotica, che prosegue nel Rinascimento, a quello baroccheggiante e fantasioso del Seicento con scudi e ornamenti pieni di ricci e volute, fino ad arrivare al neoclassicismo in cui si torna a un disegno più scarno e a uno scudo di tipo ‘sannitico’.

Decadenza

La stagione dell’a., durata dal 12° al 18° sec., subì un arresto durante la Rivoluzione francese. L’Assemblea Costituente nel 1790 abolì la nobiltà, i privilegi feudali e di conseguenza gli stemmi, definiti simboli della tirannide, di cui fu ordinata la distruzione. In tutta Italia i governi rivoluzionari imitarono le leggi antiaraldiche francesi, e dai palazzi e dalle sculture vennero scalpellinati numerosissimi stemmi. Quando Napoleone divenne imperatore restaurò nel 1808 i titoli nobiliari, concedendoli alle più importanti cariche civili, militari ed ecclesiastiche. Costituì un nuovo sistema araldico basato sulla presenza, in ogni stemma, di una figura (un capo o un cantone posto o a sinistra o a destra, o una pezza) che corrispondeva al titolo nobiliare, caricata da altre figure che evocavano la dignità del possessore. Dopo la Restaurazione (1815) in Italia e in Francia vennero ripristinati i titoli dell’ancien régime e conservati i napoleonici che si estinsero con la morte degli insigniti. La legislazione degli Stati italiani fra il 1815 e il 1860 non si interessa di stemmi ma di materia nobiliare. Nel 1869 venne istituita la Consulta a., organo consultivo del sovrano in merito ai titoli nobiliari e alle nuove concessioni, che, nel 1905, pubblicò a opera del barone Antonio Manno, commissario del Re, un Regolamento tecnico-araldico che fissava le norme per gli ornamenti esteriori degli stemmi e, nel 1906, un Vocabolario araldico ufficiale. Dopo la caduta della monarchia in Italia la Costituzione repubblicana ha stabilito che i titoli nobiliari non sono più riconosciuti dallo Stato, anche se si può continuare a farne uso, mentre i predicati a essi annessi, se anteriori al 28 ottobre 1922, fanno parte del nome.