induismo

Termine moderno, derivato dal nome del fiume Indo, che all’inizio del 19° sec. i Britannici iniziarono a usare per designare il complesso di credenze e pratiche religiose della vasta popolazione dell’India che non risultava né musulmana né appartenente ad altre religioni. Accettato dagli Indiani come concetto in grado di evidenziare l’unità religiosa, culturale e in definitiva nazionale del paese, l’i. venne riconosciuto come una religione universale in occasione dell’Esposizione mondiale di Chicago (1893) e del suo ‘Parlamento delle religioni’, dove fu rappresentato dal pensatore, organizzatore e propagandista religioso indiano Vivekānanda.

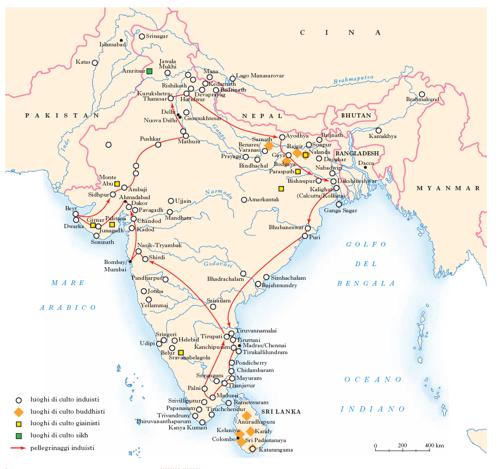

L’induismo ha assorbito o assimilato forme di pensiero differenti, rituali e pratiche che sono emersi in India nel corso di almeno 3 millenni (fig.). La sua origine si può comunque far risalire alla letteratura vedica, costituita dai quattro Veda (Ṛgveda, Yajurveda, Sāmaveda e Atharvaveda), i relativi testi liturgici (Brāhmaṇa) e i trattati filosofici (Araṇyaka e Upaniṣad). I Veda sono considerati rivelazioni divine dall’autorità religiosa indiscutibile; le Upaniṣad espongono invece una filosofia monistica, in cui non c’è differenza fra il sé individuale (ātman) e il sé universale (brahman) e sottolineano l’importanza dell’autorealizzazione per la liberazione dalla vita mondana.

La religione vedica

Nel Ṛgveda, il più antico testo religioso indiano, le varie forze o poteri della natura, come il fuoco, il fulmine, il vento e il Sole, sono personificati, rispettivamente, come Agni, Indra, Vayu e Sūrya, personificazioni provenienti da una credenza secondo la quale, dietro l’ordine che si percepisce nel ricorrere delle stagioni, del giorno e della notte, di nuvole e pioggia e così via, ci sono poteri divini che bisogna rispettare e propiziarsi. La deificazione dei poteri della natura, gli inni di lode loro rivolti e certi rituali loro associati provengono anche dalla fede in un ordine naturale, che i veggenti vedici chiamano ṛta e di cui gli dei vedici sono considerati ‘custodi’. Persino l’idea vedica di peccato è collegata alla trasgressione di questo ordine naturale o cosmico. Fra la molteplicità degli dei naturali, i veggenti vedici postulano un dio-padre supremo, chiamato Prājapati, con l’implicazione che tutti gli esseri creati siano suoi figli; tale divinità unitaria è descritta, a sua volta, come nata dal ṛta, oltre che come un’autorità morale. In seguito, questo postulato antropomorfico diventa subordinato a un monismo filosofico, per il quale il mondo deve la sua esistenza a un creatore, vale a dire a una causa primordiale unica che si evolve o si manifesta in forma di Universo, con tutti i suoi particolari. La concezione dell’Assoluto che non ha bisogno di un potere esterno per evolversi, ma si evolve da sé – ovvero è l’‘uno’ che diventa ‘molti’ e dunque è ‘uno’ in ‘molti’ – caratterizza in modi e forme differenti il pensiero indù nel corso dei millenni.

Le Upaniṣad, oltre a segnare una reazione contro i rituali e gli aspetti liturgici dei Veda, sono improntate a un messaggio monistico: il non-dualismo o la vera conoscenza e, soprattutto, l’esperienza finale dell’Assoluto, chiamato brahman. Significato letterale di brahman è «infinito accrescimento», ma esso è anche inteso come «luce infinita», una realtà assoluta concepita anche come coscienza spirituale, suprema, ovvero come sé universale o anima del mondo; nel contempo le Upaniṣad parlano del proprio sé (ātman) e ne mettono in risalto l’identificazione con il brahman. In altre parole, il principio onnipresente del mondo e l’intima essenza del proprio sé sono considerati la stessa cosa. Dunque la realtà ultima è inesorabilmente spirituale ed è illuminazione, abbracciando l’essere (sat), la coscienza (cit) e la beatitudine eterna (ānanda).

Le Upaniṣad parlano anche della realtà del mondo, ma nello stesso tempo assumono che il mondo sia soltanto apparenza e non occupi una posizione distinta, essendo il brahman la realtà ultima. Tutto l’Universo proviene dal brahman e, di conseguenza, possiede un carattere effimero: vi è una successione ciclica di creazione e dissoluzione, la realtà spirituale ultima è eterna e si evolve da sé stessa in tutte le sue dimensioni sia organiche sia inorganiche. La dottrina dei cinque elementi (l’etere, un principio onnipresente caratterizzato dal suono; l’aria, caratterizzata dal contatto; il fuoco, dal colore; l’acqua, dal gusto, e la terra, caratterizzata dall’odore), pluralistica ma nello stesso tempo olistica, fornisce una spiegazione per il mondo apparentemente disordinato ed eterogeneo della materia, sia organica sia inorganica; nei suoi aspetti organici esso è associato ai cinque sensi, che sono le porte dell’esperienza e della conoscenza umane.

Le Upaniṣad trattano anche della preparazione necessaria per acquisire la retta conoscenza, che comprende la meditazione (dhyāna), mirante a ottenere l’esperienza diretta dell’Assoluto, in aggiunta allo studio formale e alla riflessione necessari alla convinzione intellettuale. La meta ultima della vita è la liberazione, o emancipazione (mokṣa), vale a dire lo scioglimento dalla schiavitù dei desideri mondani, come pure dal ciclo di nascita e morte. Mentre si è ancora in vita la liberazione può essere ottenuta trascendendo le barriere di tutti i desideri e innalzando il sé a uno stato di perfezione morale e intellettuale; in tale stato, nel momento in cui il sé individuale raggiunge il sé universale (brahman), è distrutta la realtà delle distinzioni, che pure non cessano di apparire, e alla fine il sé realizzato diventa il brahman stesso dissociato dal corpo fisico.

I sei sistemi ortodossi

La struttura di pensiero fondamentale dell’i. è costituita, da un lato, dai Veda e dalle Upaniṣad e, dall’altro, dai sei sistemi filosofici (darśana) che accettano l’autorità dei Veda. Essi sono noti in genere nelle loro quattro forme sincretiche: Nyāya-Vaiśeṣika, Sāṃkhya-Yoga, Pūrvamīmāṃsā e Uttaramīmāṃsā.

Il Nyāya-Vaiśeṣika accetta la realtà del mondo e si sforza di comprenderla con una rappresentazione pluralistica, dando alla sostanza del mondo una strutturazione di tipo inclusivo, quanto ai cinque elementi, allo spazio, al tempo, alla mente (l’agente conoscente) e al sé (colui che conosce). La spiegazione data dal Nyāya-Vaiśeṣika delle sfumature della sostanza, o essenza del mondo, comprende tanto il materiale e il non-materiale, quanto il sé cosciente e la mente. Anche se la concezione di dio o di creatore non ha un ruolo rilevante in questo approccio, persiste l’idea di una forza invisibile o di un motore immobile, soprattutto per dare conto del movimento primordiale degli atomi, che sono ritenuti eterni.

Il Sāṃkhya comprende la natura dell’osservatore, ovvero dell’essere senziente, e la sua interazione con la natura immanifesta, postulando uno schema evolutivo nel quale i cinque elementi e i loro relativi stati sottili sono collegati all’Io, che, a sua volta, è associato tanto alla mente quanto ai cinque organi di senso e ai cinque organi d’azione. Nelle sue fasi più antiche, il sistema del Sāṃkhya non riconosce l’esistenza di dio, ma in seguito, nello stadio avanzato della sua esposizione, presenta una divinità alla testa del processo evolutivo. Secondo questo sistema, inoltre, il corpo sottile (senza i cinque elementi grossolani) si trasmette a un corpo, da una nascita all’altra, con le sue azioni (karman) buone o cattive. Mentre il Sāṃkhya accenna brevemente all’esercizio del distacco e all’acquisizione della conoscenza della verità ultima, liberati dalle catene dell’Io e dei desideri mondani, lo Yoga presenta la formazione pratica per superarli attraverso la meditazione e altre tecniche. Il sistema dello Yoga postula anche l’esistenza di dio, Iśvara, al di là e al di sopra di tutto.

Gli altri due sistemi ortodossi, Pūrvamīmāṃsā e Uttaramīmāṃsā, sono basati essenzialmente sull’autorità vedica. La prima sostiene la struttura di pensiero contenuta, in particolare, nei Brahmana, che sono testi liturgici dei Veda. La seconda, invece, espone la posizione filosofica o metafisica delle Upaniṣad. Un aspetto fondamentale è la concezione del dharma, ritenuto in pratica sinonimo di riti vedici o di procedure di natura religiosa che richiedono purezza morale da parte dell’esecutore; le due scuole mettono in evidenza che soltanto i Veda determinano il dharma, anche se divergono l’una dall’altra riguardo alla natura di questo. La Pūrvamīmāṃsā ha una propria ontologia, come pure determinati aspetti epistemici e, inoltre, fa luce sul bisogno e sull’importanza dei rituali. Esalta il primato dei Veda e si occupa ampiamente dei metodi d’interpretazione a essi relativi, sottolineando sia il fatto che il Veda esiste di per sé ed è eterno, sia che deve essere interpretato nella sua prospettiva più ampia e non alla lettera. L’Uttaramīmāṃsā (detta anche Vedānta) espone l’eternità del sé e tratta della conoscenza per il raggiungimento della liberazione, in un certo senso la quintessenza del pensiero induista. Il Vedānta può essere classificato, in generale, in base a due categorie, una assolutistica, in cui la realtà ultima è il brahman, come si è già osservato, l’altra teistica, con un dio personale.

Il teismo induista risale al 2° millennio a.C.; all’inizio dell’era cristiana, però, il credo teistico era costituito principalmente dallo śivaismo e dal visnuismo, nonostante che la triade divina induista (Trimurti) sia composta da Brahmā (colui che crea), Viṣṇu (colui che preserva) e Śiva (colui che distrugge). I postulati dello śivaismo e del visnuismo hanno molte caratteristiche in comune.

Norma morale e riti

Per l’i. è centrale il concetto di quello che viene chiamato il quadruplice puruśartha: dharma (valore morale, retta condotta), artha (valore economico, beni materiali), kāma (desiderio e piacere) e mokṣa (liberazione spirituale). Tale approccio attraversa tutto il pensiero induista, dal momento che questo, nel complesso, è incentrato sull’uomo e mira alla comprensione non soltanto del fine della vita umana ma anche all’evoluzione dei mezzi per liberarsi da schiavitù di varia natura. Il raggiungimento del mokṣa, la definitiva emancipazione, segue la legge del karman (gli atti di un individuo in questa vita e nelle precedenti) e si spiega in riferimento a essa, ovvero al genere di vita, il fatto che un certo essere sia felice o infelice. L’aspetto più rilevante è che si dovrebbe agire o assolvere i propri doveri in modo disinteressato, ovvero con un senso di distacco, senza desiderio per il frutto del proprio atto, per quanto meritorio esso sia.

L’i. consiste dunque in un modo di vita, piuttosto che in un conglomerato di strutture di pensiero, sebbene esse costituiscano un significativo fondamento. È stabilito che il dharma, o retta azione, debba scaturire da un retto pensiero che si basa su verità, non violenza, compassione, pazienza e così via. Il termine dharma significa, letteralmente, «ciò che tiene saldamente insieme» e sta a indicare che è il fondamento di ogni ordine, o disciplina di vita, sia sociale sia morale; esso comprende anche l’atteggiamento religioso e l’esecuzione di riti quotidiani e stagionali che assicurino a colui che li compie, alla fine, tutto quanto è buono e giovevole. I testi, chiamati Dharmaśāstra, trattano di numerosi obblighi relativi alla dinamica fra individuo e società. Inoltre, essi parlano di doveri per l’individuo in quanto studente religioso, capofamiglia, anacoreta o eremita (e mendicante), negli ultimi anni della vita. Il dharma, nel suo complesso, è quella non violenza nel pensiero e nelle azioni che avrà come esito il bene di tutti; il suo approccio è dunque umanistico e va al di là delle barriere della religione.

Nella religione induista, l’uomo assume una posizione centrale in quanto spetta a lui superare lo iato tra la sfera dei rapporti e delle interdipendenze terrene e quella della contemplazione, in un percorso di liberazione da tutti i vincoli materiali verso l’Assoluto. Il sacrificatore è il legame vivente tra le due sfere, essendo gli dei ridotti a meri nomi che devono essere pronunciati per compiere i vari sacrifici: è il rito come tale a rivestire un’importanza primaria ed è l’uomo a compierlo. La sua iniziazione comincia quando, bambino, apprende presso il suo guru (o presso il suo stesso padre) i testi della rivelazione, ciò che lo renderà capace in seguito di avere una famiglia ed esserne il capo. Potrà così sposarsi, alimentare un fuoco domestico e vivere la sua vita fatta di riti e di doveri: questo non significa semplicemente entrare in un gruppo sociale e farne ufficialmente parte, ma piuttosto contrarre una serie di vincoli che lo rendono anello di una catena non circoscritta alla società umana, ma più complessa, comprendendo gli dei, i morti, i vivi nonché l’intero ordine che rende possibile il dispiegarsi di ogni cosa, ogni giorno e sempre. L’uomo dunque può essere definito e compreso appieno proprio attraverso i numerosi riti che la religione induista gli impone di compiere e che egli apprende e pratica al fine di potersi un giorno liberare definitivamente dalla natura umana.

L’attitudine dell’uomo a compiere i riti lo distingue sia dagli animali sia dagli dei e lo colloca in una gerarchia articolata in quattro classi (varṇa «colore»): i sacerdoti (brāhmaṇa) con compiti essenzialmente didattici e ritualistici; i guerrieri (kṣatriya), che non solo devono combattere quando ciò si renda necessario per mantenere l’ordine, proteggere il territorio e il popolo, ma hanno il compito di studiare, far compiere sacrifici e sostenere economicamente la classe brahmanica; la gente comune (vaiśya), che si occupa delle varie attività di allevamento del bestiame, agricoltura, artigianato e commercio, pur dedicandosi allo studio e ai rituali; i servi (śūdra), che hanno appunto il compito di servire coloro che appartengono alle tre classi superiori, partecipando ai riti solo passivamente. I śūdra possono sperare solo in una rinascita migliore; d’altra parte, la minaccia di una rinascita come śūdra grava sempre sugli uomini delle classi più elevate. A rendere ancora più complesso questo ordinamento gerarchico, le quattro caste principali si suddividono in migliaia di sottocaste (jati «nascita»), originatesi in epoche diverse e per molteplici fattori. Il sistema castale è sacro e intoccabile, perché connesso alla dottrina del karman. È la legge del karman, cioè le azioni compiute in questa vita e nelle precedenti, a determinare l’appartenenza a una casta: tra un’esistenza e l’altra l’uomo può dimorare nei cieli come divinità o negli inferi come demone, e quando tornerà sulla Terra nascerà in una casta o nell’altra oppure in forma non umana. Un rifiuto del sistema castale equivarrebbe a una ribellione contro l’ordinamento cosmico, mentre l’adempimento dei doveri della casta assicura una rinascita migliore. Al di sotto del sistema delle caste sono i paṛaiyan, gli ‘intoccabili’, considerati massimamente impuri sia perché nati da una donna di casta molto più elevata rispetto a quella dell’uomo sia perché svolgono attività contaminanti, come per es. quelle connesse con la morte. Poiché possono contaminare un membro dei varṇa anche solo sfiorandolo con lo sguardo o con la propria ombra, sono circondati da una serie di regole severe che ne assicurano l’isolamento dalla comunità.