Stati Uniti d’America

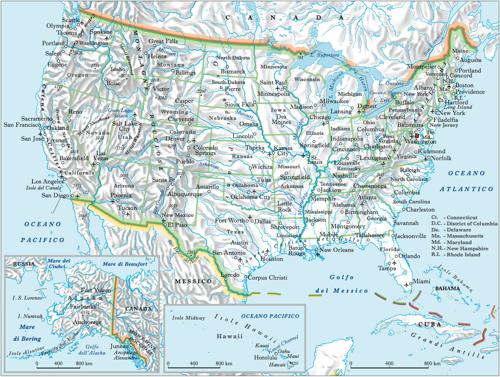

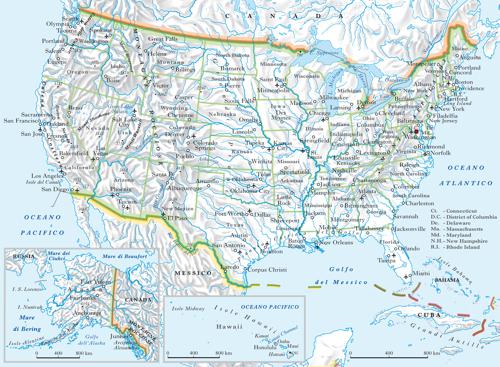

Stati Uniti d’America Stato federale dell’America Settentrionale, il cui territorio è suddiviso tra 50 Stati membri e il Distretto di Colombia, nel quale sorge la capitale Washington. La continuità territoriale degli S. fu alterata nel gennaio 1959, quando venne accordata dignità di Stato membro all’Alaska, separata dagli Stati tra loro confinanti (conterminous United States) per l’interposizione di un vasto tratto di territorio canadese; l’ingresso, pochi mesi dopo, delle Hawaii (nel Pacifico settentrionale, a circa 4000 km dalla costa californiana) come cinquantesimo Stato aggiunse un altro rilevante elemento di discontinuità. Agli USA appartengono anche: come territori non incorporati, le Isole Vergini Americane (Mar Caribico), l’isola di Guam e le isole Samoa Americane (Oceano Pacifico), lo Stato libero associato di Puerto Rico (Mar Caribico); come Commonwealth, le Isole Marianne Settentrionali (Oceano Pacifico); come dipendenza, le Isole Midway e altre piccole isole (Oceano Pacifico); come base militare in affitto, la Baia di Guantánamo (Cuba).

I conterminous United States confinano a N con il Canada lungo il parallelo di 49°, dal Pacifico fino alla regione dei Grandi Laghi Laurenziani, quindi seguono la linea centrale di questi e, fin quasi all’Atlantico, il fiume San Lorenzo. Il confine meridionale con il Messico segue un andamento SE-NO, alla latitudine di circa 30°; a E è segnato per circa 1200 km dal basso corso del Río Grande, nella parte occidentale segue le linee rette concordate nella seconda metà del 19° secolo. Il settore continentale si affaccia sull’Oceano Atlantico a E, sul Pacifico a O e sul Golfo del Messico a S; con l’Alaska giunge a O sul Mare di Bering e a N sul Mare di Beaufort, tratto del Mar Glaciale Artico.

Caratteristiche fisiche

Geomorfologia. Il territorio continentale può essere distinto in quattro principali zone morfologiche, allungate nel senso dei meridiani; dal Pacifico all’Atlantico si incontra dapprima una regione di alti rilievi; a E di questi, si aprono grandi estensioni pianeggianti drenate dal sistema del Mississippi-Missouri; più a E un’altra zona montuosa, più antica, e infine una cimosa costiera lungo l’Atlantico.

La costa atlantica è generalmente bassa, poco estesa, articolata solo da estuari di fiumi (Hudson, su cui sorge New York; Potomac, con la capitale Washington; più a S Savannah, con la città omonima) e dalla penisola di Capo Cod. A S, tra Atlantico e Golfo del Messico si protende per oltre 500 km la bassa penisola della Florida, interessata da vaste zone paludose (everglades).

Alle spalle della pianura costiera un falsopiano ampio un centinaio di kilometri (piedmont belt) sale dapprima gradualmente, fino a 600 m circa, e quindi bruscamente fino alla prima delle dorsali che formano i Monti Appalachi, allungati per circa 2500 km in direzione SO-NE. L’erosione ha addolcito tutte le forme e la dorsale più elevata è quella della Blue Ridge, dove il Monte Mitchell supera appena i 2000 m. Oltre lo spartiacque, l’erosione ha colmato gran parte delle valli, formando il Cumberland Plateau. I grandi fiumi che scendono verso O (Ohio, Kentucky, Tennessee) confluiscono nel Mississippi, salvo pochi che si dirigono al Golfo del Messico, come l’Alabama. Verso N una serie di colline moreniche abbraccia la regione dei Grandi Laghi, di escavazione glaciale, attraversati dal confine tra USA e Canada nel senso della lunghezza. Poco a O dei Grandi Laghi nasce il Mississippi, che in pratica manca di un vero alto corso: le sue sorgenti sono a circa 450 m di quota, in pochi kilometri scende a 300 m e per giungere alla foce percorre ancora quasi 4000 km. I suoi affluenti di sinistra sono i fiumi appalachiani; più rilevanti sono quelli di destra, che nascono dalle Montagne Rocciose e percorrono le Grandi Pianure (Great Plains) e le praterie (prairies). Il maggiore è il Missouri che, dalle sorgenti del più alto ramo (il Red Rock) alla confluenza nel Mississippi, è lungo più del doppio rispetto ai circa 2000 km percorsi fin lì dal Mississippi stesso, considerato tuttavia il corso principale, data la portata nettamente superiore e il regime più regolare. Dopo la confluenza del Missouri, il corso del Mississippi è ampio circa 1 km, dopo la confluenza dell’Ohio supera i 2 km e, dopo la confluenza di Arkansas e Red River, giunge a superare i 3 km. Il Mississippi riceve un rilevante carico solido dai suoi affluenti, con il quale costruisce alla foce un delta in continuo avanzamento. L’accumulo di detriti ha inoltre sollevato tutto il basso corso, rendendo pensile il fiume, il che determina frequenti amplissime inondazioni. A O della foce del Mississippi sfocia il Río Grande che, con l’affluente Pecos, raccoglie le acque del settore meridionale delle Montagne Rocciose.

La regione delle Grandi Pianure è un falsopiano debolmente inclinato, che sale dalla destra del Mississippi fin verso i 600 m, alla regione dei rilievi occidentali. Questi, come i rilievi dell’Alaska cui sono strutturalmente collegati, sono costituiti da formazioni antiche, però coinvolte dai sollevamenti meso-cenozoici. Si tratta di un articolato sistema di dorsali e rilievi, dove molte cime superano i 4200 m, in Wyoming come in Colorado, Utah e New Mexico. Nella parte settentrionale si è verificata attività vulcanica, che ha prodotto espandimenti lavici, e tuttora alimenta notevoli fenomeni di vulcanismo secondario, tanto che vi si istituì (1872) il primo parco nazionale nel mondo, lo Yellowstone. Nella parte più meridionale si superano i 4300 m nella Sawatch Range e nei Monti Sangre de Cristo. A O i rilievi declinano verso una vastissima regione ad altezza media di 1000-1500 m, che i Monti Wasatch dividono in Gran Bacino a NO e Altopiano del Colorado a SE. Tutta la zona è arida e in parte endoreica; massimo bacino interno è quello del Gran Lago Salato, alle falde nord-occidentali dei Wasatch. Il maggior fiume del Gran Bacino è lo Snake, che si apre la strada con profondi canyon fino a confluire nel fiume Columbia, proveniente dal Canada. L’Altopiano del Colorado ha una struttura tabulare, per la maggior parte costituita da arenarie paleozoiche, nelle quali il fiume Colorado ha scavato l’impressionante Grand Canyon, che in alcuni tratti si approfondisce per 1800 m, fino a mettere allo scoperto rocce di età precambriana. A O la regione degli altopiani è limitata dalla Catena delle Cascate e dalla Sierra Nevada, e lungo il litorale dalla Catena Costiera. Le cime più elevate (Whitney, Rainier, Shasta, oltre i 4000 m) sono apparati vulcanici. A N, nella Catena delle Cascate, si apre la strada verso il Pacifico il fiume Columbia, mentre più a S il San Joaquin e il Sacramento si uniscono a breve distanza dalla costa, sfociando nella Baia di San Francisco. L’aridità degli altopiani si accentua verso O, dove si trovano estese zone desertiche, che scendono anche sotto il livello del mare nella nota Valle della Morte, in California, dove si giunge a −84 m, e nel bacino endoreico del Salton Sea, a −75 m. Tutti i rilievi prossimi al Pacifico sono recenti e presentano forte sismicità. Anche il vulcanismo è attivo.

Clima. A parte l’Alaska, il territorio statunitense ricade nella fascia delle latitudini temperate e si affaccia su due oceani e su un mare mediterraneo caldo; ma è caratterizzato da climi più continentali che oceanici. Le catene montuose sulla costa pacifica limitano l’influenza dell’oceano e dei venti occidentali a una ristretta fascia costiera. Un maggior apporto di umidità proviene dall’Atlantico, in quanto l’ostacolo dei Monti Appalachi viene superato dai venti orientali. La fascia costiera è qui tutta soggetta a precipitazioni dell’ordine dei 1000 mm annui, mentre lungo il Mississippi si scende a 600 mm. Procedendo verso O, oltre le Montagne Rocciose, si passa a valori semiaridi e si hanno aree addirittura desertiche ancora a poche decine di kilometri dal Pacifico, mentre sul versante esposto all’oceano le piovosità aumentano, da S (Los Angeles: 400 mm annui) a N (Seattle: 900 mm).

La distribuzione delle temperature è influenzata, più che dalle latitudini, dalle correnti marine costiere, dalla distribuzione dei rilievi e dalla circolazione atmosferica locale. A Seattle si va da 5 °C in gennaio a 18 °C in luglio, mentre a Los Angeles i valori corrispondenti sono di 13 e 22 °C. Sulla costa atlantica, una sorta di limite climatico è rappresentato dal Capo Hatteras: a N scorre la fredda Corrente del Labrador, a S la calda Corrente del Golfo. La costa a nord di New York ha medie di gennaio inferiori a 0 °C, mentre in luglio si possono superare i 25 °C; a Savannah si può rimanere a 10 °C in gennaio, ma è difficile che si superino i 28 °C in luglio. In tutto il bacino del Mississippi, d’inverno, le alte pressioni subpolari spingono masse d’aria gelida fino alle latitudini tropicali. L’influenza tropicale si manifesta con i tifoni che battono la regione costiera del Golfo, soprattutto verso la fine dell’estate, come il disastroso Katrina (agosto 2005). Gli apporti di aria caldo-umida contribuiscono poi a mantenere elevate le medie estive: in luglio, a S, si registrano da 28 a 30 °C a Baton Rouge o a Dallas, mentre si rimane attorno ai 25 °C a Chicago o a Cincinnati o Indianapolis; al confine con il Canada si possono ancora superare i 20 °C. Ben altra la situazione invernale, quando a New Orleans e in tutta la costa del Golfo le medie di gennaio non scendono sotto i 10 °C, mentre l’isoterma di 0 °C si colloca attorno ai 30° N (la latitudine del Cairo). A Chicago si scende a −4 °C, al confine canadese le medie di gennaio giungono spesso a −15 °C, con una escursione annua sempre superiore ai 30 °C. Sulle Montagne Rocciose i climi assumono ovviamente carattere montano. Nei grandi altopiani i caratteri continentali vengono esaltati: a Salt Lake City, a 1300 m di altezza, si va da −3 °C in inverno a 25 °C in estate; a Reno, alla stessa quota, la media di gennaio rimane sotto 0 °C ma in estate non si giunge in genere a 20 °C. Condizioni del tutto particolari ha la grande penisola della Florida, a SE: a Miami, presso il tropico del Cancro, a gennaio la media è vicina ai 20 °C, a luglio si avvicina a 30 °C, e le piogge superano normalmente i 1500 mm.

Flora e fauna. Per la vegetazione e la fauna negli USA ➔ America.

Popolazione

Popolamento. Il popolamento originario avvenne dall’Asia, probabilmente oltre 40.000 anni fa. Gli Indiani d’America (o Amerindi) avevano una densità bassissima e tecnologicamente si trovavano a livello neolitico quando cominciò l’immigrazione degli Europei. Nettissima fu la prevalenza di Inglesi, con una presenza olandese che portò alla fondazione di Nuova Amsterdam (poi presa dagli Inglesi e chiamata New York). Poco più a S si addentrarono i quaccheri, che fondarono la Pennsylvania. Immediatamente più a S i cattolici fondarono il Maryland. In tutti gli insediamenti le convinzioni religiose finirono per dominare la vita pubblica, determinando anche l’atteggiamento verso gli Amerindi, considerati privi della grazia divina, e verso la tratta degli schiavi dall’Africa; la sola preoccupazione fu imporre loro una conversione al cristianesimo. Dopo la proclamazione dell’indipendenza (quando la popolazione bianca si attestava sui 2 milioni), il primo censimento ufficiale (1790) registrò quasi 4 milioni di abitanti, tra i quali circa 750.000 schiavi di origine africana. Si può ipotizzare che all’epoca vivessero sul territorio statunitense odierno oltre 6 milioni di persone.

Multietnicità. Nei due secoli seguenti l’indipendenza, la popolazione è aumentata di circa 50 volte, un incremento mai verificatosi in nessuna parte del pianeta. Causa ne furono le ulteriori immigrazioni dall’Europa, con prevalente apporto di giovani adulti, un tasso di natalità molto sostenuto e un incremento elevato fin dopo la Seconda guerra mondiale. Alla metà dell’Ottocento l’annessione di parte del territorio messicano portò abitanti cattolici e ispanofoni, mentre la carestia che aveva devastato l’Irlanda determinò un fortissimo afflusso dall’isola. Più decisivo fu però l’arrivo costante di centinaia di migliaia di persone ogni anno. Tra il 1840 e il 1880, in effetti, gli Irlandesi costituirono meno di un quinto degli oltre 10 milioni di immigrati, tra cui quelli provenienti dalla Germania superarono quelli della Gran Bretagna e numerosi furono gli scandinavi. Al censimento del 1860 vennero censiti 31,4 milioni di abitanti, dei quali 4,4 afroamericani: in 70 anni la popolazione bianca era aumentata, per natalità e immigrazione, di circa 9 volte, mentre quella nera, per natalità e tratta, di 6 volte.

Dopo la guerra di secessione si avviò il popolamento a O del Mississippi. L’immigrazione venne favorita, e in una dozzina di anni giunsero oltre 4 milioni di persone. Gli Irlandesi erano cattolici e tra i Tedeschi numerosi erano sia i cattolici sia gli ebrei, ma la popolazione di origine europea si presentava nel complesso omogenea. Dal 1880 alla Prima guerra mondiale, invece, entrarono nel paese circa 22 milioni di persone, solo 5 dei quali dell’Europa centro-settentrionale: prevalevano ormai Italiani, Serbi, Croati e, in minor misura, Spagnoli e Greci dal Mediterraneo; altri Slavi (Russi, Polacchi, Ucraini) e Ungheresi dall’Europa orientale. Nella popolazione statunitense si crearono separazioni nette, in aggiunta a quelle già esistenti. I nuovi arrivati, Latini e Slavi, cattolici ed ebrei, vennero emarginati dalla società benestante, di composizione ‘bianca, anglosassone, protestante’, il che li spinse a conservare legami comunitari e territoriali, e un sentimento di identità etnica che solo a distanza di un paio di generazioni è stato accolto come uno specifico contributo culturale. Con il popolamento della California e della costa pacifica, diventò rilevante anche l’immigrazione attraverso il Pacifico, dalla Cina e dalle Filippine; più tardi molti di questi asiatici migrarono verso le città dell’Atlantico, sostituiti da giapponesi.

Nel 1921 l’afflusso annuo per etnia venne fissato al 3% dei relativi residenti nel 1910; tre anni dopo si scese al 2% dei presenti nel 1890, quando, cioè, Latini e Slavi erano pochissimi, e nel 1928 si fissò il limite annuo complessivo a 150.000 unità per tutte le provenienze. I freni vennero leggermente allentati in seguito, ma dopo il 1955 si tornò a fissare il limite complessivo di 170.000 unità annue. In realtà non è stato possibile mantenere questa limitazione: essendo libera l’immigrazione dal Canada, molti programmano una migrazione verso gli USA in due tappe, pur se a distanza di alcuni anni l’una dall’altra. Molti eventi hanno poi determinato afflussi improvvisi che il governo non ha voluto impedire: i boat peoples in fuga dal Sud-Est asiatico, i balseros che abbandonano Cuba, gli Ebrei provenienti dall’Est europeo. Si è aggiunta la massiccia immigrazione clandestina ispanofona: dal Messico in California, Arizona e Texas, da Puerto Rico in Florida e a New York, da Cuba alla Florida; lo spagnolo si è rapidamente imposto come seconda lingua parlata nel paese. L’afflusso dall’Europa si è invece praticamente arrestato. Al censimento del 2000 gli oriundi europei erano 196 milioni su un totale di 281 (il totale stimato era di circa 6 milioni inferiore, il che mostrò l’ampiezza dell’immigrazione non registrata).

La popolazione, nel complesso degli USA, aumenta del 10‰ annuo, ma per gli oriundi europei il valore è circa la metà, mentre per gli Afroamericani (ca. 35 milioni) e gli Asiatici (11 milioni) il dato effettivo supera il 16‰, e ancor più elevato è per gli ispanici (31 milioni) cui va attribuito circa il 40% dell’incremento, fra nascite e ingressi.

Italiani e Slavi si vanno sempre più fondendo nella società statunitense, mentre ne rimangono esclusi Amerindi, Afroamericani, Asiatici e i gruppi ispanofoni dell’ultima immigrazione. Gli Amerindi, spinti sempre più a O, sono oltre 1.500.000: per metà circa nelle riserve, e per il resto nelle periferie urbane degli Stati del Sud-Ovest e in California. Circa il 23% degli Afroamericani e degli ispanici vive al di sotto della soglia di povertà, mentre per gli asiatici la percentuale scende intorno all’11%; ma per i gruppi di origine europea non raggiunge l’8%. Di conseguenza, vari indicatori della qualità della vita (speranza di vita alla nascita, tasso di mortalità, grado di istruzione ecc.) si attestano, a livello medio degli USA, su valori leggermente peggiori rispetto alla maggior parte dei paesi sviluppati.

Distribuzione e movimenti della popolazione. La densità della popolazione presenta differenze accentuate e variazioni nel tempo. Il suo ‘baricentro’ si sposta continuamente verso O e recentemente anche verso S: l’aumento della popolazione nella regione atlantica è cioè sempre inferiore rispetto a quello registrato sul Pacifico e verso il Golfo del Messico. Nell’insieme, però, le densità della regione atlantica rimangono superiori; i valori diminuiscono verso il Mississippi e, ancor più rapidamente, verso le Montagne Rocciose, fino ai minimi degli altopiani interni; oltre, le densità salgono nuovamente verso la costa pacifica, senza raggiungere, tuttavia, nemmeno un terzo dei valori della regione costiera atlantica centrale. Gli Stati in cui si superano i 100 ab. per km2 sono tutti sulla costa atlantica, Florida compresa, più l’Ohio. Lo Stato più popoloso è comunque la California (36,5 milioni), seguita a distanza dal Texas (23,9), dallo Stato di New York (19,3) e dalla Florida (18,3), che negli ultimi decenni ha registrato un incremento eccezionale, per l’immigrazione di adulti (pensionati) da altri Stati. All’estremo opposto si trova l’Alaska, che è lo Stato più vasto (1.530.700 km2), ma il meno popoloso (circa 680.000 ab.); più significativo, però, è il caso di Montana e Wyoming, a latitudini corrispondenti a quella della Francia centrale, dove su una superficie più che doppia rispetto a quella italiana abitano in totale circa 1.500.000 persone, meno di 3 ab./km2.

Urbanizzazione. La popolazione statunitense è tra le più urbanizzate del mondo, considerando che per circa quattro quinti vive in città con almeno 100.000 abitanti. La crescita urbana è stata continua, anche se nei decenni più recenti ha manifestato la tendenza a privilegiare le aree più periferiche rispetto ai centri cittadini consolidati. Di conseguenza, è arduo stabilire l’esatto ammontare della popolazione di un centro urbano, cui vanno sommate varie corone periferiche anche se a grande distanza e oltre i limiti amministrativi o statali. New York, con la sua area metropolitana che si estende anche negli Stati confinanti, supera i 18,8 milioni; non lontano, l’area metropolitana di Filadelfia ha superato i 5,8. Più a S, l’area metropolitana di Washington (5,3 milioni) deborda dal distretto federale e costituisce il settore più meridionale della cosiddetta Megalopoli che si estende verso NO fino a Boston (4,5 milioni), includendo anche l’area metropolitana di Filadelfia, per un totale di circa 45 milioni di abitanti. A S, il centro urbano maggiore è divenuto nel giro di pochi decenni Atlanta, capitale della Georgia, con oltre 5 milioni di abitanti. Nella Florida, spiccano grandi aggregati costieri, tra i quali Miami-Fort Lauderdale (5,5 milioni di ab.) e Tampa-Saint Petersburg-Clearwater (2,7).

New York, la città più popolosa al momento della dichiarazione di indipendenza, con meno di 80.000 ab. al primo censimento del paese (1790), superava i 100.000 nel 1820, saliva a quasi 700.000 nel 1850, a fine secolo si avvicinava a 3,5 milioni, e nel 1930 aveva registrato un ulteriore raddoppio nel centro, mentre nell’area metropolitana si superavano i 10 milioni: già allora le aree urbane edificate superavano largamente i limiti amministrativi stabiliti pochi decenni prima, quando gli insediamenti erano di dimensioni molto più limitate. Nel caso particolare, New York debordava addirittura dallo Stato, invadendo il confinante New Jersey. Altri casi di grandi città dalla crescita rapidissima sono quelli di Chicago (da 30.000 ab. nel 1850 a 1.700.000 nel 1900) e di Los Angeles (da 100.000 ab. nel 1900 a oltre 2.300.000, per l’area metropolitana, nel 1930).

Le città più antiche sono quelle del settore atlantico e dei Grandi Laghi, che hanno cominciato a strutturarsi nel 19° sec. e che hanno tutte composizione multirazziale, includendo di norma oriundi europei, africani e asiatici. Dalla fine del 19° sec., attorno alla downtown (il nucleo centrale della città) si sono sviluppati insediamenti industriali e residenze operaie; con lo sviluppo dei trasporti, le classi agiate si sono trasferite su fasce residenziali esterne, in villini unifamiliari. Nelle parti centrali si sono edificati grattacieli sempre più numerosi, e di altezza sempre crescente, dove si trovano banche, sedi direzionali di industrie, grandi magazzini, strutture amministrative pubbliche, ovvero le poche attività in grado di pagare affitti elevati. Attorno ai grattacieli sopravvivono edifici di due categorie: alcuni la cui scarsa altezza è ormai simbolo di prestigio, in quanto indica che il proprietario non ha necessità di sfruttare al massimo il suolo; altri completamente fatiscenti, popolati da emarginati di ogni genere, che pagano affitti bassi, mentre i proprietari aspettano di poter abbattere e costruire un nuovo grattacielo.

Densità. Il Sud atlantico, con una popolazione totale di quasi 58 milioni, è la più popolosa delle grandi regioni, con un tasso di crescita nettamente più elevato della media; immediatamente dopo segue la costa pacifica meridionale, con 48,7 milioni. È insomma evidente la predilezione della popolazione statunitense per le fasce costiere.

Nelle regioni centrali, tra Montagne Rocciose e Appalachi, le densità tracollano. Tra le città qui spiccano Chicago (9,5 milioni di ab.) e Detroit (4,5), mentre Minneapolis-Saint Paul raggiunge i 3,5 milioni, e Cincinnati, Cleveland e Kansas City ne hanno circa 2 milioni; più a S, Houston registra 5,5 milioni di cittadini, l’agglomerato di Dallas-Forth Worth circa 6 milioni, quello di Saint-Louis 2,8. I confini settentrionali e meridionali dei diversi Stati dell’ampia regione centrale (Mid;west) poggiano spesso su paralleli: si tratta di limiti amministrativi decisi a Washington prima del popolamento del ‘West’da parte degli Europei; i ‘territori’, posti sotto diretta gestione federale, potevano far domanda per essere qualificati come Stati solo quando la popolazione tassabile avesse superato la soglia oltre la quale un’amministrazione locale si poteva considerare autosufficiente.

Nella regione ancora più a O, quella delle Montagne Rocciose, troviamo le minime densità degli USA (Alaska esclusa), con una media di 10 ab./km2. Qui poggiano sul reticolo geografico anche i confini occidentali e orientali tra Stati, tanto che Colorado e Wyoming hanno forme quadrangolari. L’insediamento sparso è occasionale e a N anche i centri urbani hanno dimensioni limitate; a S le città maggiori concentrano gran parte della popolazione dei relativi Stati: Phoenix (4 milioni di ab.) ospita quasi due terzi della popolazione dell’Arizona; qui e nel Nevada, peraltro, l’incremento recente è stato molto forte.

Sulla costa pacifica, infine, la densità media torna a crescere, fino agli 89 ab./km2 della California. A N, l’agglomerato Seattle-Tacoma giunge a 3,3 milioni di abitanti; ma nel cuore della California San Francisco supera i 7 milioni e la formazione urbana gravitante su Los Angeles, con oltre 17,8 milioni, è tra le più imponenti del mondo. Nelle due concentrazioni vivono oltre i due terzi degli abitanti dello Stato più popoloso. Anche la California ha conosciuto una forte immigrazione da tutti gli altri Stati, e quindi un incremento molto superiore alla media nazionale.

Mobilità. Negli USA la mobilità delle persone è molto più accentuata che in Europa: è abituale che i giovani compiano gli studi superiori senza vivere in famiglia, trasferendosi nella sede universitaria, spesso in un altro Stato; e, in seguito, trovare lavoro cambiando ancora residenza è nell’ordine delle cose. Un tempo si andava a O perché la regione era spopolata; oggi perché le prospettive di lavoro sono migliori sul Pacifico che sull’Atlantico. Migrano, quindi, persone in età lavorativa, tanto che la popolazione del NE risulta mediamente più anziana di quella degli Stati occidentali. La destinazione dei migranti è, in genere, un’area urbana. Negli USA, data la mancanza di un preesistente popolamento, l’insediamento è stato accentrato fin dall’inizio: non è stato il prodotto dell’immigrazione dalle campagne, spopolate, ma dell’afflusso di persone dall’esterno del continente. Il suo accrescimento, pertanto, si è presentato immediatamente in forma esasperata.

Religione. Non esiste una religione ufficiale; secondo i dati calcolati dalle singole confessioni, vi sarebbe circa il 25% di protestanti, il 22% di cattolici, il 34% di altri cristiani (forte è la tendenza alla costituzione di sette religiose), il 10% di non credenti, circa il 2% di ortodossi e altrettanti ebrei, meno del 2% di musulmani ecc.

Condizioni economiche

Quadro generale. Gli USA sono la prima potenza economica mondiale. Rispetto agli altri paesi di dimensioni geografiche più vaste, presentano alcuni vantaggi incontestabili: l’ampiezza dell’area coltivabile è superiore a quelle canadese, cinese e russa; le risorse minerarie sono ingentissime. Inoltre sono spesso statunitensi le grandi compagnie che estraggono minerali nel resto del mondo. Anche nel settore manifatturiero, gli USA hanno dato luogo ai primi episodi di decentramento, spostando gli stabilimenti produttivi dalle città del NE verso cinte periferiche, poi verso i centri urbani dell’Ovest, quindi in paesi del Terzo Mondo (o in Messico, specie dopo l’entrata in vigore del NAFTA).

Caratteristica del sistema statunitense è la forte capitalizzazione, conseguenza dell’accesso diretto dei piccoli risparmiatori al mercato finanziario (attraverso strumenti come i fondi di investimento), che garantisce alle imprese una liquidità tale da permettere investimenti di grande rilevanza. Il formarsi di una concorrenza internazionale ha peraltro spesso portato le industrie a chiedere al governo federale interventi di sostegno e protezione.

Le condizioni di disparità sociale sono marcate: in passato ne soffrivano soprattutto le minoranze, ma oggi il problema è più diffusamente distribuito. Tuttavia, solo il 12% della popolazione è classificato al di sotto della ‘linea di povertà’ (2008), mentre il reddito pro capite è di 46.400 dollari (stima 2009), dopo un paio di decenni di aumenti quasi costanti: è il valore più elevato tra i grandi paesi industrializzati, malgrado la recessione avviata nel 2000, la crisi di fiducia susseguente agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, il calo della produzione industriale, la ripresa della disoccupazione, le oscillazioni borsistiche e infine il crack finanziario esploso nel 2008. Motivi di preoccupazione sono la scarsità di investimenti infrastrutturali, i bassi consumi delle famiglie, l’aumento della spesa sociale causato dall’invecchiamento della popolazione, l’enorme deficit commerciale e del bilancio pubblico.

L’euro potrebbe erodere il ruolo del dollaro come divisa internazionale, con ricadute pesanti sul debito pubblico, di fatto largamente sovvenzionato dalle partite invisibili generate dall’enorme volume di dollari circolanti nel mondo.

Attività agricole. Il primato mondiale statunitense nel settore agricolo è schiacciante, grazie a un enorme uso di mezzi meccanici, fertilizzanti e anticrittogamici e grazie a investimenti statali nella ricerca, per cui i coltivatori sono informati riguardo alle colture più adatte ai loro terreni. La dimensione dei circa 2 milioni di aziende agricole aumenta fortemente verso O, ma è notevole anche nella regione atlantica. Vari provvedimenti hanno teso a favorire la conduzione diretta, anche se in molti casi l’agricoltura viene praticata part-time; nelle zone ortofrutticole a forte richiesta stagionale di manodopera, in particolare in California e nel SO, è fortissima l’immigrazione clandestina di braccianti dal Messico. Lo 0,6% della popolazione attiva coltiva quasi il 20% di superficie del paese, cui vanno aggiunti circa il 26% di prati e pascoli nonché il 33% di zone forestali.

La maggiore superficie coltivata è destinata al mais, con quasi 30 milioni di ha (nelle regioni centro-settentrionali); la produzione giunge a 270 milioni di t annui ed è destinata in gran parte a foraggio. Il frumento è coltivato in quasi tutto il bacino del Mississippi, su oltre 20 milioni di ha, con una produzione di 57 milioni di t. Forti sono anche le produzioni degli altri cereali, soprattutto il riso (quasi 9 milioni di t nel 2006). Alcune produzioni, come patate (quasi 20 milioni di t), barbabietole da zucchero, girasole e colza, sono presenti un po’ ovunque; notevoli sono le colture subtropicali negli Stati del SE, in California e, da minor tempo, in Arizona, New Mexico, Texas, Florida: agrumi, arachidi, tabacco, cotone, oltre alla soia (88 milioni di t), e all’ananas nelle Hawaii. Nelle aree irrigue della California si ottengono primati mondiali nella produzione agrumaria (e ortofrutticola in genere); per la produzione vinicola gli USA seguono da vicino i paesi mediterranei.

Le foreste utilizzate sono in prevalenza quelle della regione montuosa occidentale: se ne ricavano quasi mezzo miliardo di m3 di legname (2006) nonché rilevanti quantità di cellulosa e carta.

Il settore zootecnico conta su un patrimonio bovino di quasi 100 milioni di capi, allevati in stalle negli Stati orientali e allo stato brado nelle Grandi Pianure e nella regione montuosa; oltre 60 milioni sono i suini, nell’area dei Grandi Laghi; molto più modesto, ma tuttora non trascurabile (nonostante la sensibile diminuzione) è il numero degli ovini (6 milioni) e cospicuo quello dei volatili. A tutto ciò si sommano oltre 5,7 milioni di t di prodotti della pesca.

L’agricoltura è collegata con un complesso di produzioni industriali a monte, per la fornitura di macchinari, fertilizzanti ecc., e a valle, per la lavorazione e il commercio dei prodotti, costituendo un vero sistema agroindustriale. Alla metà del 20° sec. si distinguevano alcune fasce (belts) agricole specializzate, in funzione della Megalopoli del NE: nelle vicinanze si sviluppava la dairy belt, con le attività lattiero-casearie; più all’esterno la corn belt, con il mais, oggi largamente affiancato dalla soia; ancora all’esterno si trovava la wheat belt, destinata al frumento; più oltre, nelle Grandi Pianure e nelle zone montane, si stendeva la zona dell’allevamento bovino brado. Negli Stati del Sud si trovava la cotton belt, la sola determinata dal clima (un tempo con il cotone, oggi con tabacco, canna da zucchero, arachide). Da quando il mercato è divenuto veramente mondiale gli USA si preoccupano del livello dei prezzi internazionali al punto che, per mantenerli elevati, si programma la diminuzione di alcune produzioni, come un tempo si procedette alla distruzione delle eccedenze. Malgrado tutto, però, la produzione agricola risulta insufficiente alle esigenze interne del mercato.

Risorse minerarie ed energetiche. Gli USA figurano tra i massimi produttori mondiali di minerali, benché le necessità dell’apparato industriale ne facciano anche il maggiore importatore di materie prime (fig. 2). Nel settore energetico, la grande disponibilità di carbone (Appalachi occidentali, Montagne Rocciose) fu una delle condizioni che consentirono il decollo industriale degli USA, anche se precoce fu la sostituzione del carbone con il petrolio, negli anni della Seconda guerra mondiale. Il carbone è tornato competitivo con l’aumento dei prezzi del petrolio e se ne produce oltre un miliardo di t all’anno (2006). Anche il petrolio statunitense (Texas, Alaska, Louisiana, California) ha conosciuto una ripresa dell’estrazione dopo l’aumento dei prezzi, mentre aveva registrato una seria flessione, dovuta sia agli alti costi di estrazione e di lavorazione, sia alla volontà di preservare le riserve nazionali. Oggi gli USA sono il terzo produttore mondiale, con oltre 250 milioni di t, ma sono anche il primo importatore e coprono circa due terzi dei consumi interni con petrolio importato. Molto attive sono le ricerche nei fondali oceanici, e le sperimentazioni su varie formazioni rocciose bituminose. Una rete di oleodotti di quasi 300.000 km, senza paragoni nel mondo, distribuisce il greggio alle raffinerie, che totalizzano una capacità di raffinazione pari a circa il 20% del totale mondiale. Il gas naturale degli USA (secondo produttore, con oltre 500 miliardi di m3) si estrae soprattutto in Texas, Louisiana e Oklahoma; la rete dei gasdotti misura più di 300.000 km. La produzione di elettricità (4.000 miliardi di kWh nel 2005, un quarto della produzione mondiale) è garantita da centrali termiche convenzionali per circa il 71%, termonucleari per circa il 20% (con una produzione che assegna agli USA il primato mondiale), idroelettriche per il 7%; in aggiunta, si importa una grande quantità di elettricità dal Canada. Gli USA sono comunque tra i paesi più impegnati nella sperimentazione di modalità alternative di produzione di energia.

I maggiori giacimenti di ferro sono quelli del Lago Superiore e, con molti altri, danno una produzione di circa 52 milioni di t di metallo (2007). La produzione di rame (Utah e altri Stati delle Montagne Rocciose), con circa 1,2 milioni di t annue, è al terzo posto al mondo; così quella di piombo (430.000 t) in prevalenza estratto, spesso insieme con lo zinco (740.000 t, quarto produttore), in Missouri, Idaho, Montana. Fra le prime al mondo sono anche le quantità estratte di oro (240 t) e di argento (1200 t), dall’Alaska e dalle Montagne Rocciose, nonché di zolfo, fosfati, bentonite, molibdeno, barite e altri minerali.

Attività industriali. Il settore industriale incide ormai per meno del 20% del PIL e per meno del 23% dell’occupazione (fig. 2). Nonostante la contrazione di quasi tutti i settori a basso contenuto tecnologico e a basso valore aggiunto (per i cui prodotti si ricorre alle importazioni), le produzioni statunitensi continuano ad avere una rilevanza planetaria un po’ in tutti i comparti. La composizione delle esportazioni, tuttavia, vede una metà circa rappresentata da beni intermedi (meccanica, elettrotecnica, elettronica) e solo circa il 15% da beni di consumo (meccanica, chimica fine), che invece pesano per circa un terzo delle importazioni. La produzione siderurgica, che un tempo era ingentissima, caratterizzava intere regioni e determinava il corso economico mondiale, si è molto ridotta e si è orientata sempre più verso gli acciai, mantenendo in questo il terzo posto al mondo, sia pure con un ampio distacco da Cina e Giappone. Il comparto metallurgico rimane importante anche per metalli dei quali non vi sia disponibilità interna, come l’alluminio.

La massima concentrazione di impianti industriali nel paese è sempre nella manufacturing belt (fascia manifatturiera), tra la costa atlantica settentrionale e l’alto Mississippi, e tra i Grandi Laghi e il bacino dell’Ohio a S: fin dalle origini è questa la parte più industrializzata del paese, sia per la presenza di giacimenti di carbone e di ferro, sia per la disponibilità di energia idrica e poi idroelettrica, sia per la possibilità di fruire di trasporti via acqua – la via navigabile Grandi Laghi-San Lorenzo è la più importante al mondo ed è collegata ad altre verso Sud. È in quest’area che sorge Detroit, già cuore mondiale della produzione di autoveicoli, e dove tuttora si realizza gran parte della produzione di automobili, di veicoli commerciali, di pneumatici. Per i prodotti meccanici, compresi i veicoli, il paese è di gran lunga il primo produttore mondiale. Soprattutto in quest’area è concentrata anche l’industria chimica, che realizza da un quinto a un quarto delle esportazioni statunitensi, e che è alla testa della classifica mondiale del comparto benché ormai investita dalla concorrenza cinese. Non mancano certo nell’area le industrie leggere, a eccezione del tessile (cotone), tradizionalmente forte nel S degli USA. Malgrado la recente delocalizzazione in direzione del Messico e di altri paesi latinoamericani e malgrado la concorrenza di Giappone e Cina, il comparto tessile statunitense figura ancora al primo posto al mondo, come anche quello alimentare.

Negli Stati sul Golfo del Messico si è concentrata ovviamente l’attività di raffinazione del petrolio (gli USA raffinano quasi la metà delle benzine prodotte al mondo) e in seguito si è sviluppata la produzione delle fibre sintetiche, data la disponibilità di materia prima.

Attività industriali sono diffuse in tutto il paese, ma l’ampia area del bacino del Mississippi e quella delle Montagne Rocciose è indubbiamente poco industrializzata. Grande sviluppo hanno invece registrato le coste del Pacifico: dapprima in conseguenza della Seconda guerra mondiale e della guerra di Corea, ma poi e soprattutto per la crescente concentrazione di attività di studio e ricerca, e quindi di tecnologie avanzate, di nuovi materiali (leghe speciali, polimeri, ceramiche avanzate, materiali compositi, fibre ottiche, tecniche di miniaturizzazione) e via dicendo. Particolare notorietà ha assunto la Silicon Valley (➔), in California, considerata la culla dell’informatica. Sul suo esempio si sono sviluppate decine di ‘parchi tecnologici’: per es., la Technology Square o la Route 128 a Boston, con il sostegno del Massachusetts institute of technology, o il Technological Triangle presso Raleigh, capitale della Carolina del Nord. I risultati della ricerca scientifica ‘pura’ hanno applicazione in tempi sempre più brevi e gli USA investono nella ricerca più di ogni altro paese del mondo, tramite sia l’amministrazione sia le imprese, favorite dalla legislazione fiscale.

Il ricorso alla tecnologia e a una continua innovazione tecnologica è una costante negli USA: da quando, nel 19° sec., la meccanizzazione dovette supplire alla carenza di manodopera, a quando le innovazioni belliche mirarono non solo a garantire la superiorità sul campo, ma soprattutto a ridurre al minimo le perdite umane statunitensi. Il complesso militare-industriale continua a essere alla testa dell’innovazione nel campo dei nuovi materiali, delle comunicazioni a distanza, dell’elettronica ecc., anche se le ricadute civili sono sempre più rapide e numerose. Molte imprese industriali statunitensi hanno consolidato così una posizione di imprescindibile preminenza mondiale: per es., nel campo informatico IBM, Apple, Univac e Honeywell; General Electric domina il settore dell’elettromeccanica, Westinghouse le ricerche relative al nucleare, ITT, Bell e ATT le telecomunicazioni, altre imprese giganteggiano nella chimica, nella farmaceutica, nel settore delle bevande e via dicendo.

Non va tuttavia dimenticato che oltre la metà del PIL statunitense è oggi garantito da piccole e medie imprese; che sopravvivono, sempre più ai margini del sistema, attività non più competitive; e che problemi assai gravi di riconversione investono comparti tradizionalmente importanti, come quello automobilistico.

Servizi e comunicazioni. Quasi l’80% della popolazione attiva è impiegato nel settore dei servizi, che produce una pari quota di PIL e che è quasi totalmente basato, in ogni settore, sull’organizzazione privata. Fu l’iniziativa privata a strutturare la rete delle comunicazioni ferroviarie, per es., che nel giro di un ventennio provocò la nascita di un’industria siderurgica senza precedenti, la colonizzazione delle Grandi Pianure, la definitiva sconfitta degli ultimi Amerindi, lo sfruttamento minerario delle Montagne Rocciose, la formazione di un mercato unitario di dimensione continentale. La rete ferroviaria complessiva, tutta privata, è la più lunga al mondo, con circa 229.000 km (2005), elettrificati solo per qualche centinaio di km. Nel 1916 la rete misurava addirittura 420.000 km, con 5 linee trans;continentali, prima di subire la concorrenza dei 6.544.000 km di strade, asfaltate per due terzi circa. Le autostrade a pagamento sviluppano oltre 90.000 km. Le autovetture circolanti sono 137 milioni, i veicoli commerciali 105 milioni. Dagli anni 1970, il trasporto di persone si è sempre più orientato verso il mezzo aereo, processo accelerato negli anni 1980 (deregulation), quando i prezzi sono diminuiti. Nel 2005 sono stati trasportati 725 milioni di passeggeri, grazie a oltre 7000 aeroporti: il sistema aeroportuale di New York ha un movimento complessivo enorme ma, per singolo aeroporto, il maggior traffico è quello di Atlanta (90 milioni di passeggeri), seguito da Chicago-O’Hare, quindi da Los Angeles, Dallas-Forth Worth, Denver. Il sistema portuale più trafficato è ormai quello che fa capo a New Orleans (208 milioni di t nel 2007), seguito da Houston (200 milioni, pur essendo un porto fluviale) e quindi da New York (143). Per i container, invece, il primo porto è Los Angeles, seguita da Long Beach e da New York.

Sviluppatissimo è il settore delle comunicazioni a distanza: telefonia, radiotelevisione, e più recentemente Internet, con oltre 700 connessioni ogni 1000 abitanti. È sempre capillare la diffusione della stampa di informazione e molto efficiente il servizio postale, che tra l’altro garantisce l’inoltro della grande mole di vendite per corrispondenza. Il commercio al dettaglio è quasi monopolizzato dalle grandi reti di distribuzione, essendo stati pressoché eliminati gli esercizi commerciali tradizionali; la diffusione dell’impiego di cibi surgelati e il ricorso alla ristorazione veloce (fast food) hanno determinato lo sviluppo di enormi catene di ristorazione.

Nel commercio internazionale gli USA figurano (2007) come terzo esportatore mondiale, dopo Germania e Giappone, e come primo importatore, prima di Germania e Cina; principali corrispondenti sono, senza confronto, Canada e Messico – con i quali vige il NAFTA, accordo di libero scambio – e solo dopo vengono Cina e Giappone, e poi Germania e Gran Bretagna.

Storia

L’età coloniale

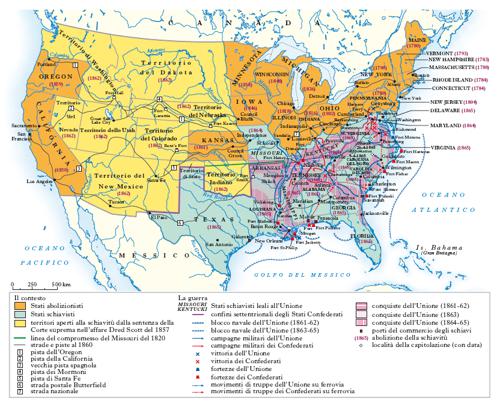

La Dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776, sottoscritta dalle 13 colonie inglesi in Nordamerica (New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, Delaware, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Georgia), mise fine a un capitolo di storia coloniale durato complessivamente oltre un secolo e mezzo (fig. 3).

Il dominio coloniale. L’impero inglese in America era infatti sorto per ragioni strategiche con la fondazione della Virginia nel 1607 e si era esteso fino a coprire (1763) un immenso territorio che comprendeva il Canada, varie colonie continentali e isole caribiche. Queste ultime, grandi produttrici di zucchero, erano le più ricche; ma le colonie continentali erano realtà forti e in rapidissimo sviluppo.

A nord, nell’area del New England, si trovavano le colonie sorte dall’emigrazione puritana, iniziata nel 1620, cui aveva fatto seguito (1630) una grande spedizione che aveva dato vita al Massachusetts e a Connecticut, Rhode Island e New Hampshire. Commercio atlantico, pesca e cantieristica avevano nel tempo fatto la fortuna delle città costiere come Boston, principale centro delle colonie anche da un punto di vista culturale. Le cosiddette colonie del centro erano etnicamente e religiosamente miste. Nella colonia di New York, presa agli Olandesi nel 1664, convivevano Olandesi, Inglesi, Scozzesi, Francesi, Tedeschi e ogni sorta di chiesa e setta protestante. La Pennsylvania si era sviluppata attraverso l’immigrazione di Tedeschi renani fuggiti nel corso delle guerre di Luigi XIV. La ricchezza delle colonie del centro si fondava sull’agricoltura cerealicola nei grandi bacini dei fiumi Hudson e Susquehanna. Nelle colonie del Sud la presenza del tabacco aveva fatto sorgere il sistema di piantagione fondato sulla schiavitù dei Neri.

Pur tanto diverse fra loro, le colonie lo erano ancor di più rispetto all’Inghilterra, e vi nacquero società molto meno gerarchiche e più individualiste di qualunque società europea dell’epoca. L’impero inglese, inoltre, non era governato dal centro in modo burocratico come quello spagnolo e francese. Ragioni costituzionali e il prevalere nella classe dirigente britannica di un’idea commerciale piuttosto che territoriale di impero avevano fatto sì che le colonie nascessero come concessioni territoriali a fini economici fatte dal re a privati. Il potere conferito dalle Carte regie ai concessionari di governare chi vi immigrasse, garantendo loro i diritti di sudditi inglesi, trasformò le colonie in entità politiche autonome sul piano interno e dotate di organismi rappresentativi esemplati sul Parlamento inglese. L’impero era governato unitariamente solo in campo economico in quanto il Parlamento, con i cosiddetti Atti di navigazione, fece dell’impero un sistema commerciale compatto, posto al servizio della madrepatria. Il trattato di Parigi del 1763, che mise fine alla guerra dei Sette anni, liberò gli Americani dalla presenza francese; nonostante la vittoria, il governo britannico era preoccupato per l’enorme debito pubblico accumulato durante la guerra e perché l’immenso impero creava problemi che richiedevano costosi interventi centrali. Nello stesso 1763, la torrentizia avanzata dei pionieri sulla frontiera e l’incapacità dei governi coloniali di regolarla provocò una terribile rivolta indiana nel Nord-Ovest e il re Giorgio III intervenne con un proclama che bloccava la penetrazione nelle terre indiane.

La guerra d’indipendenza. Nel 1765 il Parlamento, per finanziare l’amministrazione imperiale e mantenere truppe lungo la frontiera, approvò lo Stamp act, che estendeva alle colonie la tassa di bollo in uso in Gran Bretagna. All’immediata reazione a questa legge la risposta inglese fu che il Parlamento rappresentava la nazione e quindi, virtualmente, tutti i sudditi ovunque si trovassero. Le due posizioni rimasero distanti; gli Inglesi si convinsero di non poter più lasciare ai coloni i loro poteri di autogoverno e questi ultimi crearono una rete di gruppi politici, i Sons of liberty, per resistere alla ‘tirannia’. Quando nel 1774 il governo inglese decise di sospendere il governo del Massachusetts e di chiudere il porto di Boston come punizione contro le attività dei Sons of liberty, gli Americani risposero sostituendo quasi ovunque i governi coloniali con altri provvisori e convocarono un Congresso continentale di tutte le colonie per decidere unitariamente le azioni da intraprendere contro Londra.

Nel 1775 iniziarono scontri militari attorno a Boston, assediata dalle forze americane sotto il comando del virginiano G. Washington. Trascinato dall’enorme successo popolare di Common sense, un pamphlet di un radicale inglese appena giunto in America, T. Paine, che chiedeva l’indipendenza, il 4 luglio 1776 il Congresso approvò la Dichiarazione di indipendenza stilata da un altro virginiano, T. Jefferson; in essa si proclamavano i diritti naturali alla vita, libertà e felicità, il principio della sovranità popolare e il diritto dei popoli alla rivoluzione e all’indipendenza. La guerra che seguì fu lunga e drammatica. Gli Inglesi conquistarono New York (1776) e Filadelfia; Washington riuscì però a mantenere operativo il suo piccolo esercito e le tante offensive inglesi si dimostrarono presto inutili. Sconfitti a Saratoga Springs (1777), gli Inglesi subirono una decisiva disfatta a Yorktown (1782) a opera di Washington. Nel 1783 l’Inghilterra finì con l’accettare l’indipendenza americana (Trattato di Versailles).

Dall’indipendenza alla guerra civile

Gli USA, riconosciuti sovrani su un territorio in buona parte non colonizzato, che andava dall’Atlantico al Mississippi, avevano istituzioni politiche deboli. Il Congresso continentale era stato solo un organo di coordinamento politico e militare degli Stati e gli Articoli di confederazione, ratificati nel 1781, non avevano creato un governo centrale; tale situazione rispondeva ai sentimenti repubblicani del popolo, che temeva un governo lontano e incontrollabile. Di diverso avviso era una élite di uomini nuovi, formatisi nella rivoluzione, nazionalisti e attenti al ruolo degli USA in un mondo di grandi potenze. I tentativi di Francia e Gran Bretagna di impadronirsi del commercio americano con una politica neocoloniale, che tendeva a dividere i singoli Stati, li convinse della necessità di cambiare le istituzioni. Essi riuscirono a far sì che il Congresso continentale convocasse una Convenzione per modificare gli Articoli e la trasformarono in un’assemblea costituente.

Nell’estate del 1787 a Filadelfia, Washington, A. Hamilton, J. Madison e B. Franklin guidarono la Convenzione verso la stesura di una nuova Costituzione, da sottoporre a ratifica popolare negli Stati. Dai molti compromessi uscì una struttura statuale innovativa, fondata sulla divisione dei poteri, sul presidenzialismo bilanciato dal federalismo, su un potere legislativo in cui al Senato si affiancava una Camera dei rappresentanti eletta in base alla popolazione, e su un riconoscimento indiretto della schiavitù, mitigato dal fatto che la tratta era ammessa solo fino al 1808. Fra il 1787 e il 1788 la Costituzione fu ratificata dagli Stati e Washington fu eletto presidente degli Stati Uniti d’America. Nel definire il futuro del paese si verificarono divisioni profonde, simboleggiate dallo scontro fra Hamilton, ministro del Tesoro e uomo forte del governo Washington, che rafforzò i poteri del governo federale, e Jefferson, segretario di Stato, che riteneva la Costituzione troppo centralista e oligarchica e nel 1791 aveva fatto approvare dal Congresso i primi 10 emendamenti, per dare garanzia costituzionale ai diritti dei cittadini.

Eletto presidente (1801), nel 1803 Jefferson inaugurò la politica di espansione territoriale degli USA acquistando da Napoleone la Louisiana. Subito dopo un fiume di pionieri si rovesciò verso Ovest, oltre gli Appalachi, e a metà secolo il territorio fra questi e il Mississippi era tutto suddiviso in Stati. Nel frattempo la frattura tra il Nord e il Sud dell’Unione si approfondì. La società di piantagione sudista si rafforzò passando alla produzione cotoniera in coincidenza con la rivoluzione industriale inglese. Ciò determinò l’aumento della popolazione schiava che raggiunse 1.500.000 unità nel 1820 per arrivare a oltre 4.000.000 nel 1860. In parallelo nel Sud si sviluppò anche un’ideologia che non considerava più la schiavitù un male necessario, ma la difendeva apertamente come forma di lavoro adatta alla popolazione di colore e sosteneva la piantagione come sistema alternativo all’industrializzazione. Tale sistema, che finì per identificare il Sud, malgrado la presenza di contadini non possessori di schiavi, veniva contrapposto dagli ideologi sudisti alla ‘schiavitù industriale’ del Nord, che cominciava a estendere i suoi effetti al Bacino del Mississippi, trasformato con l’arrivo dei contadini del New England in centro granario della nazione, mentre nel Nord si avviava il passaggio alla produzione industriale.

Verso il 1840 le ferrovie fornirono un ulteriore impulso all’economia, unificando il mercato nordista e facendo dell’industria siderurgica uno dei motori dello sviluppo, tanto che nel 1860 il Nord aveva terminato la sua rivoluzione industriale. L’impetuosa crescita economica portò a un rinnovamento sociale con la rottura delle vecchie oligarchie sociali e una democratizzazione a vantaggio dell’individualismo degli uomini nuovi che volevano avere libertà e opportunità di fare fortuna. Queste istanze si concretizzarono nel suffragio universale, trovarono spazio politico con la nascita del Democratic party (1828) e si impersonarono nella figura del presidente A. Jackson, eroe della seconda guerra contro gli Inglesi (1812-14) e uomo della frontiera, che con lo spoils system favorì la democratizzazione della burocrazia, combatté i privilegi delle oligarchie economiche legate alla Banca degli USA e garantì ai coloni territori da coltivare fino al Mississippi. A questo si aggiungano gli effetti della ‘dottrina Monroe’, elaborata dal segretario di Stato J.Q. Adams e illustrata dal presidente J. Monroe, che enunciava l’esclusione delle potenze europee dalla colonizzazione del continente americano e poneva gli USA come potenza predominante sul continente (dottrina del ‘destino manifesto’); se ne ebbe il primo effetto con la guerra del Texas che portò prima all’indipendenza di tale Stato dal Messico (1836) e poi all’annessione all’Unione (1845), cui seguì quella dell’intero Sud-Ovest e della California nel 1850.

L’Unione raggiungeva così l’Oceano Pacifico, ma restava da conoscere e colonizzare l’enorme parte centrale del continente. Su tale espansione pesava la questione schiavista (la California fu annessa come territorio senza schiavitù, ma per gli altri territori si lasciò la decisione alle assemblee locali). Nel Nord si era formato un movimento abolizionista (W.L. Garrison e F. Douglass), mentre il Sud era agitato dalle minacce di rivolte. Ma fu al momento di organizzare i territorio del Kansas che esplosero le contraddizioni tra abolizionisti e schiavisti, con la nascita del Republican party, contrario alla schiavitù perché riteneva che democrazia e progresso fossero legati al valore morale del lavoro e all’iniziativa individuale degli uomini liberi. Alle elezioni del 1860, quando si erano avute già concrete azioni antischiaviste (come quella di J. Brown a Harper’s Ferry nel 1859), la divisione del partito democratico favorì la vittoria del repubblicano A. Lincoln, avversario dell’introduzione della schiavitù nei nuovi territori in vista di una lenta ma progressiva abolizione in tutta l’Unione.

L’uscita della Carolina del Sud dall’Unione e l’attacco a Forte Sumter portarono alla Secessione della Confederazione sudista (con la presidenza di J. Davis) e alla guerra civile (fig. 4) nella quale fu necessaria al Nord una strategia di lento logoramento (blocco navale, guerra di posizione), basata sulla netta superiorità dell’industria bellica, contro un avversario che contava sulle grandi capacità strategiche di una guerra difensiva e sui rapporti economici con la Gran Bretagna, da cui però non fu appoggiato. Nel 1863 con i proclami antischiavisti di Lincoln e le vittorie militari nordiste a Gettysburg e a Vicks;burg il destino del Sud era segnato: la resa del generale R.E. Lee al suo avversario U.S. Grant avvenne il 9 aprile 1865.

Dalla Ricostruzione alla Prima guerra mondiale

Dopo l’assassinio di Lincoln da parte di un irriducibile sudista, il Nord impose con l’occupazione militare l’abolizione della schiavitù, concedendo cittadinanza e diritti civili e politici alla popolazione nera (13°, 14° e 15° emendamento), ma senza assegnarle le terre. Il partito repubblicano si espanse nel Sud soprattutto grazie agli ex schiavi, provocando le reazioni dei bianchi con organizzazioni anche violente come il Ku Klux Klan. Nel 1867 iniziò la ricostruzione fondata sulla leadership economica del Nord alleata con il partito repubblicano. L’avanzamento della frontiera fu favorito dallo sviluppo della rete ferroviaria, con conseguente slancio dell’industria siderurgica. Soprattutto venne favorita un’integrazione economica del paese con la formazione di un mercato nazionale, che marginalizzava le classi sociali legate alla politica e all’economia locale (professionisti, operai specializzati del Nord-Est) per favorire uomini nuovi che crearono dal nulla enormi imperi industriali, attingendo la manodopera in un sottoproletariato formato da immigrati dall’Europa. Da questa società verticalizzata vennero esclusi i nativi americani che, tranne alcuni episodi (massacro della colonna del generale Custer a Little Big Horn, 1876) vennero confinati in riserve, e anche gli ex schiavi del Sud, che l’élite bianca privò progressivamente dei diritti politici (Jim Crow Laws, 1887). Il sistema di mercato integrato colpì i piccoli contadini delle grandi pianure, la cui ribellione attraverso il People’s party (1891) non ebbe successo. L’ondata immigratoria successiva al 1880, formata da Italiani e da Polacchi e altri Europei dell’Est, molti dei quali di religione ebraica, costituì un serbatoio di manodopera non specializzata a poco prezzo e una massa di manovra per la corruzione politica. Inoltre il sindacato American Federation of Labour (AFL) organizzava gli operai specializzati e rifiutò ogni richiamo classista, cosicché il movimento socialista americano (Socialist party of America, costituito nel 1901 da E.V. Debs) non prese mai le redini del movimento operaio. Con la presidenza di W. McKinley (1896) il capitalismo monopolistico toccò il suo apice con magnati (tycoons) quali A. Carnegie nell’acciaio, N. Rockefeller nel petrolio, B.H. Hill nelle ferrovie e P. Morgan nella finanza.

Al capitalismo monopolistico e alla corruzione derivante dalla commistione tra politica e business rispose un movimento progressista fautore di riforme in favore della partecipazione popolare e dell’efficienza modernizzatrice espressa dalla middle class. La spinta progressista si incarnò in T. Roosevelt, presidente dal 1901 al 1909, favorevole ai trust, ma anche alla loro regolamentazione in favore dei diritti dei consumatori (Pure food and drugs, 1905), nonché apertamente espansionista con la politica del big stick (➔) in politica estera (guerra di Cuba con occupazione di Puerto Rico e Filippine; annessione delle Hawaii; costituzione dello Stato indipendente di Panamá nel quale costruire l’omonimo canale). Nelle presidenziali del 1912 Roosevelt fondò il Progressive party contro il repubblicano W.H. Taft e il democratico W. Wilson, espressione del progressismo etico e individualista che si muoveva contro i trust, che prevalse. Nonostante una serie di leggi di riforma, come quella che nel 1913 mise ordine nella politica monetaria istituendo il Federal reserve system, le due presidenze di Wilson furono segnate soprattutto dalla politica estera, sia in occasione della rivoluzione messicana, sia, superata la proclamata neutralità, nella Prima guerra mondiale, con l’intervento del 1917 che risultò decisivo sia militarmente sia economicamente. Alla conferenza di pace di Versailles, Wilson cercò di usare la sua posizione di forza per far accettare una pace basata sui suoi 14 punti, che culminavano nella proposta di creazione della Società delle Nazioni. Nell’estate 1919 poté quindi tornare in patria certo di aver fatto degli USA non solo la prima potenza mondiale, ma anche il garante di un pacifico ordine internazionale.

Dalla ‘paura rossa’ alla Seconda guerra mondiale

Tuttavia la ‘paura rossa’, sviluppatasi nel 1919-20 a seguito della Rivoluzione russa, produsse un ritorno conservatore che travolse Wilson, colpendo con durezza anche il sindacato AFL nel suo sforzo di sensibilizzare gli operai siderurgici e non risparmiando la persecuzione di comunisti e anarchici (il sindacato Industrial Workers of the Words, la condanna di N. Sacco e B. Vanzetti nel 1921). Gli anni 1920 furono connotati da elementi conservatori dai tratti moralisti quali il proibizionismo (1919) e il nativismo (leggi anti-immigrati e rinascita del Ku Klux Klan). Parallelamente però si assistette a un boom economico, guidato dalle industrie di beni di consumo, dalla pubblicità e dall’industria del divertimento. La donna (cui era stato riconosciuto il diritto di voto nel 1920) fu spinta all’interno del mondo del lavoro, ci furono mutamenti nella famiglia e nella morale e il divertimento (musica, cinema, sport, moda) entrò nella vita quotidiana. Aumentarono PIL, reddito medio pro capite e produzione industriale sulla base di autoregolamentazioni e accordi di mercato tra imprese consorziate (trade association); il ruolo di mediatore tra i vari interessi era svolto dal governo, secondo il pensiero di H.C. Hoover. La modernizzazione economica e sociale avvenne quindi sotto l’egida di valori conservatori incarnati dal presidente C. Coolidge, che aveva duramente represso gli scioperi. Il suo successore fu proprio Hoover, che però si trovò a fronteggiare la non prevista crisi del 1929 in cui si unirono gli effetti speculativi del boom della Borsa che durava dal 1926, il declino delle industrie tessili e del carbone, la sovrapproduzione agricola.

Legato alla sua idea di governo arbitro al di sopra delle parti, Hoover non intraprese una politica di aiuti governativi e durante la ‘grande depressione’ il suo potere si logorò fino alla sconfitta nelle presidenziali del 1932 di fronte al democratico F.D. Roosevelt. All’inizio del suo mandato con il paese al tracollo, Roosevelt, convocato il Congresso in sessione straordinaria ed evitato il tracollo del sistema bancario, lanciò il suo programma di New deal che investiva il governo federale del compito di intervenire nello stimolo dell’attività economica e nell’incentivo ai singoli. Su questa base agirono agenzie quali la Public works administration e i Civilian conservation corps, quest’ultima rivolta ai giovani. Nel complesso il New deal rimase inizialmente fedele al principio di cooperazione fra i gruppi economici e sociali, pur se guidati dallo Stato, e con la National Recovery Ad;ministration (NRA) cercò di rivitalizzare prezzi e produzione industriali con i ‘Codici di concorrenza leale’ di settore, che dividevano il mercato fra le aziende in base ad accordi fra imprese, sindacati e governo. Ma nel 1935 fu necessaria un’ulteriore iniziativa in senso progressista e keynesiano con la Works project administration, che prevedeva un vasto piano di opere pubbliche e un’apertura ai sindacati, ai contratti collettivi, alla previdenza sociale e alla progressività del sistema fiscale e al controllo sulle grandi holding. Raggiunto l’acme della popolarità nelle elezioni del 1936 con il sostegno della classe media, la politica del New deal conobbe una crisi a partire dall’anno successivo, nel quale la Corte Suprema invalidò alcuni provvedimenti che non erano condivisi neppure dei conservatori del Partito democratico, impressionati dagli scioperi che i sindacati industriali, federati nel Congress of Industrial Organization (CIO), erano riusciti a organizzare nell’industria dell’acciaio e in quella automobilistica. Roosevelt ribadì il carattere super partes del governo e concluse la politica del New deal nel 1938 con il Fair labor standard Act, che vietava il lavoro minorile e fissava minimi retributivi nell’industria.

La Seconda guerra mondiale e la guerra fredda

Il periodo tra le due guerre. La cooperazione tra le grandi potenze e l’espansionismo commerciale fu l’iniziale politica statunitense nel periodo tra le due guerre. Grazie al rifiuto di condonare i debiti di guerra agli alleati della Prima guerra mondiale, gli USA posero l’Europa sotto la loro egemonia economica. Inoltre esercitarono pesanti interferenze in America Latina e in Estremo Oriente. Con Roosevelt prese forma la politica del ‘buon vicinato’ nella quale gli interessi statunitensi, pur chiaramente sostenuti, dovevano aver luogo nel contesto dello sviluppo mondiale. Ciò portò anche al riconoscimento nel 1933 dell’Unione Sovietica, malgrado l’opinione pubblica americana, spaventata dagli eventi internazionali degli anni 1930, fosse spinta verso l’isolazionismo, cui fecero riscontro i Neutrality Acts tra il 1935 e il 1937. Roosevelt tuttavia iniziò a sostenere una politica di opposizione alle potenze antidemocratiche, Germania, Italia e Giappone, per le quali propose nel 1937 una ‘quarantena’.

Vinte le elezioni nel 1940, Roosevelt seguì la via della ‘non belligeranza’, che tuttavia consentiva aiuti statunitensi contro il nazismo (Lend-lease Act, 1941). Intanto gli USA sostenevano la Cina contro l’invasione giapponese passando poi nell’autunno nel 1941 a chiedere a Tokyo il ritiro delle truppe.

La guerra. L’attacco giapponese a Pearl Harbour del 7 dicembre 1941 provocò l’ingresso degli USA nel conflitto mondiale sui due scenari europeo e asiatico. In Europa le truppe alleate iniziarono l’offensiva dal Nord Africa (novembre 1942) all’Italia (luglio 1943), fino al decisivo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944 guidato da D.D. Eisenhower e conclusosi con la resa tedesca del maggio 1945. Nel Pacifico le operazioni furono più lente, partendo dalla battaglia delle isole Midway cui seguì la lenta avanzata guidata dall’ammiraglio C.W. Nimitz e dal generale D. MacArthur. Dal 1942 Roosevelt impostò l’ordine postbellico sulla base di una contrapposizione tra democrazia e totalitarismo, secondo un internazionalismo neowilsoniano (accordi di Bretton Woods del 1944 che dettero vita alla Banca Mondiale e al Fondo monetario internazionale; Nazioni Unite costituite a San Francisco il 26 giugno 1945). Alla base di questo doveva esserci l’accordo con l’altro vincitore della guerra, l’Unione Sovietica, che accettò il programma di Roosevelt, ottenendo in cambio il principio delle ‘sfere d’influenza’ che le consentivano la creazione di un forte nucleo di Stati ‘amici’ (conferenza di Jalta, febbraio 1945).

L’alleanza tra le due superpotenze fu compromessa dalle diffidenze reciproche e anche dalla morte di Roosevelt nell’aprile 1945. Si sviluppò così senza pianificazione, ma inevitabilmente, la guerra fredda, che nasceva dalla contrapposizione di ideologie e interessi che nessuno dei due Stati voleva risolvere con le armi. L’utilizzo dell’arma atomica deciso dal presidente H.S. Truman a Hiroshima e Nagasaki (primi di agosto 1945) non solo eliminò l’incubo della resistenza giapponese, ma instaurò la politica dell’‘equilibrio del terrore’ atomico.

La guerra fredda. Il 12 marzo 1947 Truman enunciò al Congresso la ‘teoria del contenimento’ che sanzionava la guerra fredda: gli USA avrebbero difeso i paesi minacciati dall’espansionismo sovietico. Intanto in Europa, dopo la crisi di Berlino (blocco sovietico delle strade e ferrovie delle zone di occupazione occidentale), la guerra fredda si stabilizzò. Per contenere ulteriori espansioni del comunismo, gli USA promossero una politica di alleanza con e tra i paesi alleati (costituzione della NATO, 1949) e di sviluppo economico di questi nella ricostruzione postbellica con il Piano Marshall. Mentre in America Latina il panamericanismo teneva i governi in linea con le posizioni di Washington, in Asia la Rivoluzione cinese rovesciò il governo di Jiang Jieshi, sostenuto dagli statunitensi, nel 1949 portando al potere i comunisti di Mao Zedong. Nel giugno 1950 l’invasione nordcoreana della Corea del Sud provocò l’intervento degli USA, sotto le bandiere delle Nazioni Unite. L’invasione fu fermata, ma non riuscì la controinvasione della Corea del Nord che avrebbe scatenato una guerra mondiale.

In campo interno la guerra fredda bloccò ogni istanza riformatrice e Truman, per respingere il pericolo di una vittoria elettorale repubblicana, nel 1948 propose una difesa del welfare State abbinata a un rigido conservatorismo sui valori della religione e della famiglia. Il secondo mandato di Truman fu caratterizzato dall’anticomunismo, in particolare dall’iniziativa del senatore J.R. McCarthy contro un gruppo di cineasti di Hollywood che furono costretti a subire un processo spettacolo. La svolta conservatrice non cancellò comunque le riforme del New deal in quanto la middle class che ne beneficiava costituiva ormai più della metà della popolazione e il cuore del sistema politico. Inoltre l’economia era florida sia per le forniture ai paesi distrutti dalla guerra, sia per lo sviluppo dei consumi interni soprattutto di prodotti nuovi (materie plastiche, fibre sintetiche, elettrodomestici). L’ideale dell’American way of life, fondato su democrazia, cooperazione tra gruppi sociali e fede concreta nell’individuo, permeava e definiva la società statunitense.

L’elezione nel 1952 di Eisenhower caratterizzò questa epoca sulla base di un modern republicanism, conservatorismo moderato e benevolo volto alla pace sociale, alla politica di welfare e allo sviluppo. In politica internazionale, insieme al segretario di Stato J.F. Dulles, Eisenhower teorizzò la guerra fredda come scontro di civiltà tra due blocchi contrapposti, evitando tuttavia lo scontro, ma favorendo una coesistenza con i successori di Stalin (morto nel 1953), anche se gli incontri con N.S. Chruščëv fallirono al momento conclusivo quando, nella primavera 1960, un U2, aereo spia americano, venne abbattuto nei cieli russi.

Dalla New Left al neoconservatorismo

Kennedy. Alla fine degli anni 1950 le sicurezze dell’epoca di Eisenhower entrarono in crisi, anche perché la concorrenza sovietica diventava tecnologica (lancio dello Sputnik nel 1957) e politica in campo internazionale, per il ruolo di referente di Mosca per i paesi postcoloniali. Internamente covava da tempo la crisi relativa alla segregazione razziale. La clamorosa sentenza della Corte Suprema guidata dal giudice E. Warren nel caso Brown versus il Board of Education che nel 1954 dichiarò incostituzionale la segregazione nelle scuole (vigente nel Sud e di fatto altrove), rafforzò il movimento per i diritti civili. Nel 1955 M.L. King jr assunse la guida del movimento non violento ispirato dalle chiese e dalle teorie di Gandhi e trovò il sostegno di un numero crescente di bianchi, ottenendo risultati positivi dopo sanguinose lotte negli anni 1960 e 1961.

Le elezioni del 1960 rappresentarono una svolta. Il candidato repubblicano R.M. Nixon, vicepresidente in carica, venne battuto per pochi voti dal democratico J.F. Kennedy, senatore cattolico del Massachusetts che presentò uno stile politico nuovo e un programma per ‘rimettere in moto’ la nazione detto della Nuova Frontiera contro la povertà e per i diritti dell’uomo, nel quale egli collaborò con il fratello R.F. Kennedy. Venne rafforzato il welfare State e, a seguito della grande marcia su Washington guidata da King nel 1963, fu proposto un progetto di legge sui diritti civili. In politica estera Kennedy cercò di attirare le simpatie dei paesi del Terzo mondo con aiuti concreti in concorrenza con l’URSS. Tuttavia si scontrò con la crisi di Cuba dove la rivoluzione socialista e populista di F. Castro fu seguita dall’avvicinamento di questi all’URSS. Il fallimento dell’invasione di anticastristi armati dalla CIA nell’aprile 1961 offuscò l’immagine di Kennedy, che tuttavia nell’ottobre 1962, scoperta l’installazione di missili sovietici a medio raggio a Cuba, riuscì a imporre il loro ritiro con la promessa di non attaccare Castro. Per alcuni giorni il mondo fu sull’orlo di una guerra nucleare e il successo dette a Kennedy la statura di leader mondiale e interlocutore con l’URSS, con cui nel luglio 1963 firmò un accordo per la sospensione degli esperimenti nucleari. La presidenza di Kennedy si concluse il 22 novembre 1963 con l’attentato mai definitivamente chiarito di Dallas, che tramandò nell’immaginario collettivo l’età kennedyana come quella di una promessa di un’età migliore.

Johnson e Nixon. Il successore L.B. Johnson, liberal del Texas, continuò la lotta alla povertà e tra il 1964 e il 1966 fece approvare la legge sui diritti civili preparata da Kennedy e norme che cambiarono lo Stato federale assicurando, per es., copertura sanitaria ad anziani e indigenti (programmi Medicare e Medicaid). Tuttavia si riaccesero le tensioni sociali. Da un lato la destra ultraconservatrice trovò in B.M. Goldwater un suo rappresentante. Dall’altro lato le rivolte dei ghetti degli afroamericani, organizzati nelle associazioni di musulmani neri, e i nuovi leader (Malcom X, S. Carmichael) che avevano abbandonato le posizioni pacifiste di King (assassinato nell’aprile 1968) mostrarono il fallimento della politica di integrazione. A ciò si aggiunse la rivolta studentesca, che presentava istanze di democrazia partecipativa e, più in generale, esprimeva una diffusa controcultura pacifista che si opponeva alla guerra in Vietnam, e un movimento femminista che giunse a maturità.

Nella politica estera si giocò il destino di Johnson e dell’interventismo americano. Nel 1965 gli USA si mossero per evitare una seconda Cuba nella Repubblica dominicana, ma fu sul Vietnam che la politica estera e la guerra ebbero ricadute sulla politica e sulla società nel paese. Con Johnson il sostegno americano ai Sudvietnamiti divenne diretto con bombardamenti massicci e invio di soldati, cui i Nordvietnamiti risposero con l’offensiva del Tet. Nel marzo 1968, di fronte all’impopolarità della guerra, Johnson propose colloqui di pace e annunciò di non volersi ricandidare.

L’assassinio di R.F. Kennedy, probabile candidato alla presidenza, accrebbe il senso di smarrimento, cosicché le elezioni del 1968 furono vinte dal repubblicano conservatore R. Nixon, il cui appello alla ‘maggioranza silenziosa’ riscosse successo, anche perché egli si presentò come moderato. In campo internazionale Nixon intese adottare un approccio meno ideologico e più realistico, firmando il primo trattato sulla limitazione delle armi nucleari (SALT) e avvicinandosi alla Cina con la storica visita di Stato del 1972. Per costringere i Nordvietnamiti a un accordo e così disimpegnarsi militarmente, egli estese il conflitto alla Cambogia, intensificando i bombardamenti. In Medio Oriente la sua politica fallì, perché gli Stati arabi produttori di petrolio potevano giocare in modo autonomo dalle superpotenze grazie al controllo dell’OPEC e alle possibilità di embargo.

Nelle elezioni del 1972 Nixon ebbe un grande successo anche tra i democratici del Sud, ma nel 1973 emersero dei tentativi di spionaggio a danno del Partito democratico che coinvolsero direttamente il presidente e portarono nel 1974 al suo empeachment, cui seguirono le dimissioni.

Carter e Reagan. Il subentrato vicepresidente G.R. Ford non fu all’altezza del compito, così i democratici poterono riconquistare la Casa Bianca con J. Carter, che non riuscì a dar sostanza a una nuova politica estera basata sui rapporti Nord-Sud, scontrandosi con una fase economica di stagflazione in peggioramento, nonché subendo l’umiliazione dell’occupazione dell’ambasciata americana a Teheran, a seguito della rivoluzione islamica, e del fallimento del tentativo di liberare gli ostaggi. Con un paese frustrato e un presidente indebolito, guidati da nuovi leader e nuove idee, mossero alla conquista della Casa Bianca i repubblicani che avevano impresso una svolta conservatrice alla loro politica indirizzando il loro programma allo smantellamento del welfare State per battere l’ideologia progressista liberal dei democratici. Grazie alla crisi economica del Nord-Est democratico e all’accresciuto peso politico del Sud-Ovest individualista, nel 1980 fu eletto R.W. Reagan, governatore della California ed ex attore cinematografico. Reagan poté perseguire una politica economica di tagli a imposte e spese pubbliche riducendo l’intervento statale in economia; non realizzò invece la rivoluzione sociale in senso conservatore che aveva promesso. L’esito dei due mandati della reaganomics fu brillante nel medio periodo, ma lasciò deficit di bilancio e creò un deficit commerciale. In politica estera Reagan riprese lo schema bipolare dello scontro con l’‘impero del male’ comunista, ricominciando le interferenze nell’America Centrale e intervenendo direttamente a Grenada nel 1983.

Nel 1985, con l’avvento al potere in URSS di M.S. Gorbačëv, la strategia di Reagan si dimostrò vincente: la guerra fredda ebbe termine con la firma di un trattato per lo smantellamento dei missili a medio raggio (1987). Nonostante l’insuccesso dell’intervento nella guerra del Libano e le ombre suscitate dalle accuse di aver fornito armi all’Iran in cambio della liberazione degli ostaggi statunitensi (caso Irangate), Reagan concluse i due mandati da trionfatore, ma lasciò una diminuita concorrenzialità dell’economia e uno scontro fra la cosiddetta Nuova destra cristiana e movimenti (afroamericani, ispanici, nativi, donne e omosessuali) che volevano riconosciuto il ‘diritto alla differenza’.

Bush senior. Il successore repubblicano G.H.W. Bush intese garantire gli equilibri regionali dove maggiori erano gli interessi nordamericani (intervento militare a Panamá, 1989; guerra del Golfo contro l’Iraq, 1991; avvio di un processo di pace in Medio Oriente, 1991), ma non seppe rialzare le sorti dell’economia e gestire le tensioni sociali, sfociate nella rivolta razziale di Los Angeles (1992).

Da Clinton a Biden

Clinton. Nel 1992 Bush fu sconfitto dal governatore democratico dell’Arkansas, B. Clinton, che aveva riportato il suo partito a un programma centrista. Clinton non ripudiò la politica estera di Bush, ma diede la precedenza alla riconquista della competitività del paese in un’economia globale. Nel 1994 fronteggiò la Nuova destra del repubblicano N. Gingrich che, pur facendo fallire la riforma sanitaria e vincendo le elezioni legislative con il ‘Contratto con l’America’, non mise in difficoltà Clinton nella corsa alla Casa Bianca nel 1996, che sfruttò la crescita economica del paese. Nel suo secondo mandato presidenziale Clinton abbandonò ogni visione welfaristica dello Stato per una politica di incentivi fiscali e sociali individuali per lo sviluppo delle ‘risorse umane’. Sul piano internazionale promosse l’allargamento della NATO ad alcuni paesi dell’Europa orientale e si impegnò ad ampliare la sfera di influenza americana in Africa centrale. La crisi finanziaria delle ‘tigri asiatiche’ nella seconda metà del 1997 costrinse gli USA a costosi interventi di sostegno, che nel 1998 si dovettero allargare alla Russia. Inoltre Clinton procedette unilateralmente nei focolai di crisi come in Iraq con i bombardamenti di installazioni militari del dicembre 1998, compiuti con l’aiuto della sola Gran Bretagna. All’interno, Clinton fu in difficoltà per scandali e inchieste, come l’affare Whitewater su finanziamenti illeciti, e soprattutto per aver mentito sotto giuramento sui suoi rapporti con una ‘stagista’ della Casa Bianca. Quest’ultimo caso aprì la strada alla procedura costituzionale di impeachment contro Clinton, ma il Senato non si pronunciò per la condanna, anche per la pressione dell’opinione pubblica. I progressi dell’economia tra 1998 e 1999 premiarono l’azione politica di Clinton, una ‘terza via’ fra progressismo e conservatorismo, tesa ad assecondare flessibilità e inventiva, e a fornire strumenti in favore dei singoli in una società permeata dalla rivoluzione informatica e dalla globalizzazione. Anche in politica estera le iniziative unilaterali nel contesto della NATO su singole aree regionali (intervento in Kosovo del marzo 1999 contro la pulizia etnica della Iugoslavia) erano basate sulla premessa che la globalizzazione dovesse portare a un convergere spontaneo delle politiche nazionali e quindi a un’accettazione internazionale degli interventi contro chi operasse in nome di interessi culturali o politici a essa estranei. Ma sia la politica economica, sia la politica estera non furono senza incertezze, e i risultati altalenanti dell’ultima fase di Clinton (successo diplomatico con la Cina, mediazioni in Irlanda del Nord e in Medio Oriente, controbilanciati dal fallimento del vertice di Seattle con lo sviluppo del movimento antiglobalizzazione) resero incerta la battaglia elettorale del 2000 tra il vicepresidente A. Gore e il candidato repubblicano G.W. Bush, figlio dell’ex presidente e governatore del Texas, che auspicava la diminuzione delle tasse e la limitazione del welfare, insieme a un richiamo morale di forte impronta religiosa basato sulla famiglia.

G.W. Bush